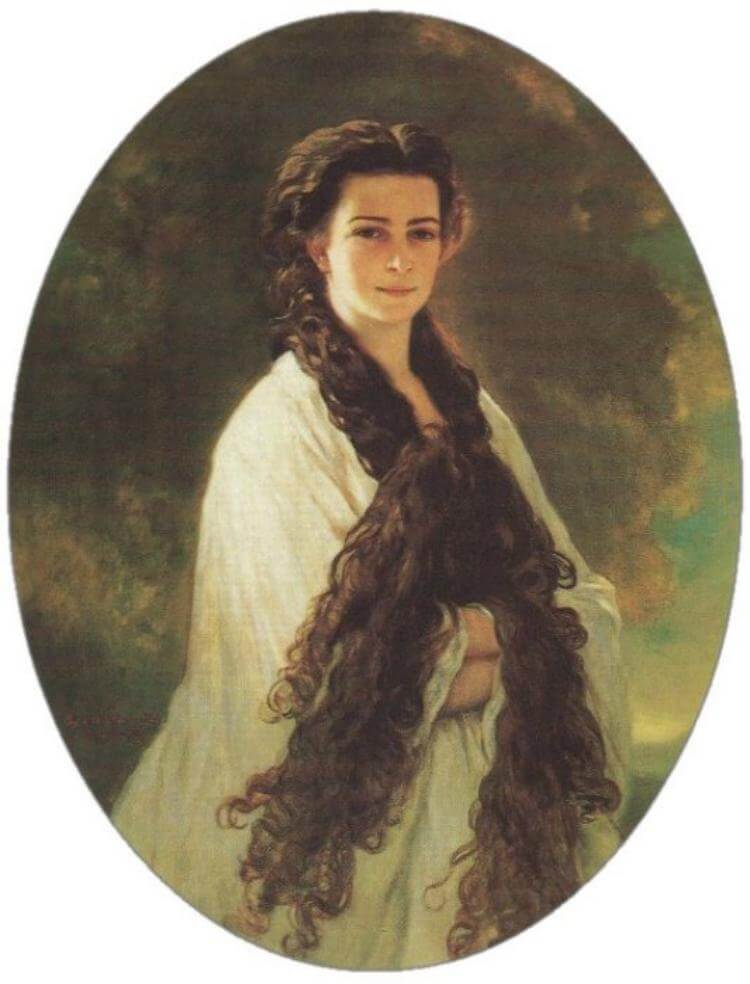

Императрица Австрии Елизавета Баварская была одной из самых знаменитых женщин XIX века. Безумно красивая особа (даже по современным меркам) тщательно следила за своим образом и старательно шагала в ногу с модой.

Императрицей очаровательная Сисси (как ее ласково называли в семье) стала после того, как вышла замуж за принца Франца Иосифа I в 1854 году. На тот момент девушке было 16 лет, а принцу 24 года.

Несмотря на внешнюю привлекательность и незаурядный ум, девушка не прижилась в императорской семье. Отношения складывались крайне напряженными, да и супруг, принц Франц не особо пытался поддержать «возлюбленную». Совсем скоро после брака он начал роман на стороне сначала с женой железнодорожного служащего, а после с актрисой Катариной Шратт, отношения с которой он во всю демонстрировал окружающим.

В большую политику, кстати, она никогда не вмешивалась. Но зато проявляла себя в других «сферах». Она открыто пренебрегала этикетом, отказывалась от охраны во время прогулок, да и в целом была особой своенравной и далеко не ангельского характера, но ей многое прощали и ее искренне любили.

Отказ от охраны и излишняя открытость привели к печальному итогу. Во время одной из прогулок (10 сентября 1898 года) Елизавета Баварская была убита итальянским анархистом Луиджи Лукени. Ее сын и наследник престола также скончался при загадочных обстоятельствах: то ли вместе с возлюбленной покончил жизнь самоубийством, то ли стал жертвой заговора.

Жизнь императрицы Баварской позже послужила основой для мультсериала «Принцесса Сисси».

Почему на балах приходилось выживать и как можно было выиграть китайскую вазу у Николая I? «Луна» рассказывает, как оторваться, если вы попали в XIX век?

В великолепном XIX веке у молодых петербургских дворян существовало множество способов, как развеять вечернюю скуку. Часто выбор падал на театр — главным летним развлечением было посещение постановок, а также большой любовью дворянства пользовались домашние спектакли.

Временами дворяне посещали салоны. Их было много в XIX веке – мест, где взбивались сливки светского общества. Например, можно было получить приглашение домой от директора Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина. Или же на его всеволожскую дачу «Приютино», куда на огонек постоянно слеталась вся «поэтическая партия» Петербурга. Также популярностью пользовались дома Карамзиных, Жуковского, Смирновой-Россет. Развеяться, обсудить последние новости, приобрести полезные и романтические знакомства – всё это ждало в дворянских салонах.

А если слуги с утра доставляли приглашение на бал, то в такие дни выбора не было, нужно было уважить солидных господ-хозяев.

Если в Москве были менее формальные танцевальные вечера, то в Петербурге соблюдались все правила этикета. Ни одна дама не должна была остаться без танца — хозяева внимательно следили за активностью гостей. Правила балов были настолько суровыми, что кавалеру нельзя было сесть в кресло во время бала, если свободно только место дамы, которая ушла вальсировать. Приходилось стоять до первого обморока — это реальное положение, прописанное в правилах бального этикета. На элитарных танцплощадках XIX века танцевали полонезы, вальсы, польки, котильоны. Программы и мода очень быстро менялись. Но уметь двигаться в ногу со временем было необходимо, чтобы не ударить в грязь лицом.

На досуге много играли в карты, и не только в классические азартные варианты. Известно, что царь Николай I очень любил устраивать на своих приёмах одну презабавную игру. Это был аукцион, но биться на торгах нужно было за простую игральную карту, за которой был закреплён секретный приз, известный одному государю. И дворяне поднимали и поднимали ставки, надеясь на золотую статуэтку из Англии или наборчик эксклюзивного китайского фарфора. Деньги с этих аукционов Николай Павлович отдавал беднякам.

Любимые массовые игры светских гостиных – это «флирт цветов», где молодежь через названия растений шифровала сокровенные мысли, а также всем известные «музыкальные стулья». Существовала игра «почта», где можно было доминировать над обществом и заставлять участников забавы танцевать, петь, и вообще чтобы они вели себя как только угодно душе ведущего.

Были и другие игры на балах. Например, ролевые. Тянули бумажку, а там выпадала роль от Короля Боба до мелкой фрейлины. И карета могла превратиться в тыкву в тот вечер, ведь ничего не мешало барону ради разнообразия примерить роль «большого карлика короля» и посмеяться над самим собой. Таким образом прошёл в Петербурге известный «бобовый» маскарад в 1841 году, по образу и подобию французских увеселений. Маскарады, как популярная версия бала, оставляли за собой послевкусие театра за счет переодеваний и примерки неожиданных ролей. Ещё особенно запомнился светской публике того времени «Китайский маскарад» 1837 года, на который сам Николай I нарядился мандарином! Не оранжевым, а чин по чину: в форменной шапочке и с длинной косой.

Многие богатые помещики для «потех и забав» своих гостей держали актеров. Труппы, как правило, делили на оперную, балетную и драматическую. В оперных выделяли «альтов, басов и теноров» – «для услаждения музыкального слуха господ». «Комедию» или «трагедию» разыгрывали перед собравшимися гостями обычно после сытных обедов и достаточно продолжительных прогулок.

Зичи М.А. «Театральные импровизации на разные темы»

Развлечение это было дорогим, поэтому в начале XIX века на смену крепостным театрам приходит увлечение «живыми» картинами. В них участвовали уже не крепостные актеры, а сами хозяева и гости, обычно из числа молодежи.

Они представляли собой костюмированную инсценировку сцен из популярных произведений литературы или живописи и давали возможность продемонстрировать во всем блеске грацию их участников, поскольку сцены были немыми.Если идея постановки «живых» картин возникала в течение вечера, она предполагала импровизацию и все делалось на скорую руку. Потому зрители строго не относились к недостатку костюмов, освещения, отсутствию рамы, занавеса и т.д.; напротив, все эти спешные приготовления тоже служили развлечением и предметом приятных разговоров. Чаще всего во время таких импровизированных показов зрителям предлагали отгадать название картины, сюжет которой пытались изобразить от двух до семи исполнителей, и имя художника. Если же участниками были дети, тогда заимствовали сюжет из сказок. Когда же картины ставились по случаю какого-нибудь семейного праздника, то в первую очередь заботились, чтобы их сюжет соответствовал торжеству.

Существовала и другая сценическая забава, которая, пожалуй, доставляла больше удовольствия, чем «живые» картины – загадки в лицах или шарады. Как и «живые» картины, шарады представляли импровизацию, в которой каждая сцена означала слог задуманного слова. Последняя сцена должна была выражать все слово в целости.Привлекательность загадок заключалась не в трудности отгадки слова, а в большей или меньшей забавности и причудливости постановочных сцен. Всего забавнее была та, в которой все исполнялось быстро, без особенных приготовлений и костюмов. Но для этого необходима была практика в подобного рода развлечениях, дар находчивости в ответах, остроумие и еще умение из бедного материала создавать «премилые костюмы и прически».

Интересные представления получались из шарад, к которым готовились «весьма заранее». Карикатуры знаменитостей, пародии на их произведения, причудливые выдумки – все было позволительно.Правил на подобного рода игру не устанавливали и все же исполнители старались не забывать о двух советах:1) как можно реже оборачиваться к публике спиной;2) заботиться о краткости антрактов между тремя или четырьмя сценами, составляющими одну загадку, чтобы собравшиеся не скучали и не забывали содержания начала представления.

Зичи М.А. «Меценат. Игра в шарады», 2 ноября 1859 г.

Использовали шарады и в более простом, не требующем сценической подготовки, качестве – только как словесную игру. За каждое придуманное, расшифрованное слово, за рифмование загадок в две-три строчки оговаривалось определенное количество очков. Побеждал игрок, набравший больше очков. Для отгадывания шарады в начале давали признаки отдельных слов или частей, его образующих, затем объяснение целого слова.

Вот, к примеру, несколько таких загадок, которые были напечатаны в «Русской старине» из известного дамского журнала пушкинской поры:

Первое – нота, второе – то же,А целое – на боб похоже.(фасоль)

Где певчие поют, там первый слог бывает,Второй не только нас, но скотов кусает,А целый – в деревнях крестьян всех утешает!(хоровод)

В лесу растет начало,И дерево не очень мало,А в азбуке конец,.От целого спаси, Творец!(дубья)

Мой первый слог – в линейках нотных,Два остальных – защита у животных,А целое соединит всегдаДеревни, села, города.(дорога)

Начало слова – лес,Конец – стихотворенье,А целое растет, хотя и не растенье.(борода)

В большом увлечении у молодежи была другая литературная игра – «рифмованные концы» (буриме). В ней развлекали себя и собравшихся придумыванием стихов, чаще всего шуточного характера, на заданные тематически несхожие, неожиданные и не связанные по смыслу рифмы.

Изобретателем буриме считают французского чудаковатого поэта Дюло, жившего во времена Людовика XIV. Как-то он заявил друзьям, что у него украли 300 сонетов. Такое количество произведений вызвало сомнение. Тогда Дюло дал объяснение в том, что украли не стихи, а рифмы к будущим стихам. Друзья, посмеявшись над поэтом, в шутку решили написать сонеты на названные Дюло рифмы. Эта забава пришлась по душе, она стала очень быстро распространяться по Европе и к XIX веку стала модной и в России.

Со временем родились три правила буриме:1) выбирать рифмы из слов, трудно сочетаемых, неожиданных;2) рифмы должны отличаться разнообразием;3) рифмы нельзя ни изменять во времени и падежах, ни переставлять.

Чарльз Бур, середина XIX в.

Кульминацией искусства принимать гостей был бал – событие в жизни человека XIX века особенное. Это и «ярмарка невест», а потому повод для волнений не только молодой барышни, но и ее родителей, и «место для признаний», и возможность заявить о себе, сделать первые шаги к успешной карьере.

«Бал – есть жизнь в миниатюре, – писал один из современников Лермонтова, – со всеми ее обольщениями, интригами, странностями, кознями, со всем, что есть в ней сладкого и горького».

Традиционно бальный сезон продолжался недолго: с Рождества и до Великого поста. Но часто балы давали и летом, и осенью, чтобы отметить какое-нибудь событие, к примеру, приезд важной персоны. Устройство бала было связано с «большими приготовлениями» и ожидание его в доме, приспособленном к неге тихой семейной жизни, становилось нередко «несчастьем на целую неделю» из-за «мытья, лощенья и чищенья» всех комнат. Кроме этих хлопот, хозяйке приходилось «весьма заранее» заботиться о кавалерах для приглашенных дам и молодых барышень.

Г.Г. Гагарин. » Бал у княгини Барятинской» (Лермонтов в центре)

С торжественного полонеза бал начинался. Этот танец представлял всех приглашенных, давал возможность рассмотреть дам, их прически и туалеты, а хозяин с хозяйкой шли первой парой. За неторопливый ритм и простоту движений определили его «ходячим разговором». Но для многих дам он превращался в весьма неохотное испытание – совсем непросто было пройти перед присутствующими «с изяществом и благородством», дотрагиваясь до руки кавалера лишь кончиками пальцев.

Вторым танцем часто была кадриль, допускавшая даже «некоторые вольности». Один из современников Лермонтова, некто Вурхгольц, вспоминал этот танец: «Десять или двенадцать пар связывали себя носовыми платками, и каждый из танцевавших, попеременно, идя впереди, выдумывал новые фигуры. Особенно дамы танцевали с большим увлечением. Когда очередь доходила до них, они делали свои фигуры не только в самой зале, но и переходили из нее в другие комнаты, некоторые водили в сад, в другой этаж дома и даже на чердак. Словом, не уступали одна другой. При всех этих переходах один музыкант со скрыпкой должен был постоянно прыгать впереди и мучился до крайности».

Игры и вариации, входившие в состав кадрили, позволяли показать, на что способны танцующие, – недаром в руководстве к этому танцу автор пособия указывал возможные варианты па (шассе, круазе, глиссе, пируэты и пр.), способные сделать бал настоящим приключением, потому что его участники не всегда представляли как им себя вести.

Бытоописатель «старого житья» Пыляев М. И. описал «забавное приключеньице», случившееся в экосезе (разновидности кадрили): «Напоследок, чтобы в полной мере удовольствоваться сим танцем, кто-то придумал, чтобы в первом колене дама с плеткой гналась за своим кавалером, дабы ударить, а во втором – преследуемый и преследующая с торжеством делают променад, бросая плетку следующей паре».

После полонеза и кадрили наступала очередь вальса. Он вошел в моду в начале XIX века и сразу стал популярным настолько, что уже в 1825 г. в «Правилах для благородных общественных танцев» было напечатано следующее: «Излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел как танцуется». В особом увлечении им была молодежь, староверы же ворчали, что он «неприличен и излишне волен», видя молодую, полуодетую барышню в объятиях мужчины.

«Музыкальная поэма в сладостных формах», «танец влюбленных», «однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой» – такими эпитетами награждали современники Лермонтова вальс, чересчур быстрых и воздушных па которого, по мнению иностранцев, не выдерживали европейцы и поэтому считали непревзойденными мастерами его исполнения только русских.

Материалы выставки «Картинки русской жизни первой половины XIX». Литографии, гравюры, модные картинки, запечатленные иностранными художниками: Г. Энгельманом, Д.А. Аткинсоном, Г. Арни.

Кульминацией бала была мазурка – любимейший танец военной молодежи. Именно в ней во всем блеске проявлялось мастерство танцора и потому на мазурку смотрели как на сольное выступление, остальные же становились зрителями, оценивающими мастерство танцующих.

Бал завершал котильон. Это род кадрили, которую танцевали на мотив вальса. Танец – игра, самый непринужденный и шаловливый. В нем были и «фигуры с шутками, и подавание карт, узелков, сделанных из платков, и обманывание и отскакивание в танце одного от другого, и перепрыгивание через платок, и, что всего привлекательнее, битье кавалером в ладоши вслед вальсирующей паре, дабы перестала танцевать» – писал танцмейстер Л. Петровский, объясняя почему многие молодые люди стремились на бал: «Единственно для того, чтобы потанцевать котильон».

Задачи перед танцмейстерами ставились непростые и первое, к чему стремились учитель и не всегда послушные избалованные ученики, так это к «правильному изображению наружного вида человека» в танце.«Изображение» в «Правилах для благородных и общественных танцев» описывалось следующим образом: «Голову не слишком поднимать вверх, что могло бы показать гордого, не хотящего смотреть на других, человека, ни опускать вниз, что показывает унижение самого себя, и надлежит держать прямо и равномерно. Глаза, служащие зеркалом души, должны быть скромно открыты, означая приятную веселость, рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы расположены с приятною улыбкою, не выказывая зубов».

Звучали мелодии полонеза, мазурок, вальсов, кадрилей и в Тарханах – «когда приходили соседки». Об этом вспоминал троюродный брат Лермонтова.

Очень я люблю принцесс! Ну а кто их не любит? Как говорится, «во-первых, они красивые»! А во-вторых, очень интересно рассматривать, во что же одевались и одеваются настоящие принцессы.

Точное количество ныне здравствующих и ушедших в вечность принцесс неизвестно. Если кто желает, может поискать в кронах семейных древ королевских семейств. Посмотрим, как, в зависимости от эпохи, страны и моды, одевались наиболее известные принцессы ( королевы).

Может быть, кого-то эта подборка вдохновит на новые работы (образ Екатерины II, Елена Получанкина).

В эпоху Средневековья представители властных семей женились не по любви, а по политическим мотивам. Ясно, что невеста на свадьбе должна была выглядеть просто умопомрачительно, ведь по её наряду оценивали честь и богатство всего семейства. К тому же, такое платье даже дурнушку делало красавицей!

Иногда украшений было настолько много, что сам материал платья был практически скрыт от глаз посторонних наблюдателей. Конечно, наряды тех времен не сохранились до наших дней. Ненужную одежду попросту сжигали, предварительно вынув драгоценные камни, выжигая из нее золото. (Отсюда пошло слово — выжига. То есть человек, который из любой вещи извлечет выгоду). Но кое-что из тканей и нарядов дошло до нас.

Вышивка Италия 16 век.

Между тем, любовь в таких браках была редкой гостьей. Поэтому судьба многих принцесс печальна. Ну да не будем о грустном!

Рассказывают, что графиня Фландрии Маргарет на церемонию собственного бракосочетания надела очень богатое платье, украшенное тысячами драгоценностей. Ей не хватило сил даже сделать несколько шагов, в церковь графиню в прямом смысле слова занесли. Неизвестно, какая из Маргарит по счету это была.

Маргарита I Эльзасская (1145-1194гг), Маргарита II Фландрская (1202-1280гг)

Краски той эпохи делали из натуральных компонентов. Доставлялись краски чаще всего из южных стран на кораблях или караванами купцов. Стоили они дорого. Поэтому яркие оттенки одежды имели возможность позволить себе только представительницы богатых семей.

Понятно, что для пошива нарядов представительниц королевских дворов использовались изысканные и дорогие ткани, которые щедро украшались вышивкой, золотым шитьем, ценным мехом, жемчугом и драгоценными камнями. Мне вот всегда было интересно — как же чистили такие платья? Ведь этот наряд не отдашь прачкам для стирки после того, как походила в нем даже в 30-градусную жару. Возможно, у прислуги того времени были свои секреты для чистки дорогой одежды. Но, скорее всего, использовался уксус, всевозможные духи и благовония. Поэтому дамы «благоухали» натуральными ароматами.

В глубь веков уходить не будем. Начнем. пожалуй, с Франции 15 века.

Изабелла де Бурбон (1436-1465), вторая жена Карла Смелого, графа Шароле и будущего герцога Бургундии. Тогда во Франции властвовала испанская мода.

Позволю себе вставить портрет неизвестной леди. Примечательно, что дама на портрете в «интересном» положении. Чаще всего такое «положение» скрывалось пышными одеждами, а выпуклость на талии затягивали в корсет. Видимо, это домашний наряд.

Изабелла I Кастильская («Изабелла Католичка») (1461-1501). Супруга Фердинанда II Арагонского, позже королева Испании. Испанская мода того времени предполагала наряды, полностью закрывающие даму — от шеи до туфелек.

Следующая — Анна Австрийская (1601-1666). Супруга короля Франции Людовика 13. Эпитет «Австрийская» означает лишь принадлежность к династии Габсбургов, австрийской по происхождению. По записям того времени у королевы-испанки были самые прекрасные руки во всем королевстве. Королева-испанка предпочитала испанский стиль в одежде. И не изменяла своим привычкам до самой смерти.

Следующей по степени известности идет, пожалуй, инфанта Мария-Терезия (1638-1683), которая станет королевой Франции, женой Короля-Солнце Людовика XIV и разделит судьбу многих нелюбимых, покорных жен. Король Испании Филипп IV сам привез дочь во Францию и, говорят, плакал, когда подписывали брачный договор. По историческим данным, инфанту доставили на свадьбу в тяжелом, богато расшитом, и закрытом испанском наряде.

Юная испанка была чужой при дворе короля-Солнце. И чтобы вписаться в окружение, перешла на более открытые, изящные и удобные наряды французской моды. Послы ее отца, навестив Марию-Терезию через несколько лет после ее свадьбы, с грустью доносили своему королю, что придворный костюм Франции, делавший всех женщин похожих на кукол, обезличил инфанту. Что в своих тяжелых испанских юбках и пышных кудряшках, она была намного выразительней и индивидуальней. Ну, в каждой избушке свои игрушки.

Перейдем в Англию. Елизавета I (1533-1603), Добрая королева Бесс, Королева-дева — королева Англии и королева Ирландии, последняя из династии Тюдоров. Младшая дочь короля Англии Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн. Как можно видеть, модные платья делали женщину зрительно коротконогой и удлиняли туловище.

Переносимся в Россию. Елизавета I (Петровна). Это уже 18 век.

Как известно, Елизавета очень любила балы, наряды и развлечения. Нарядов у нее было очень много. И слава богу. Может быть поэтому некоторые из них дошли до нас.

Коронационное платье Елизаветы.

Платья из тканей с серебряными нитями и вышивкой серебром имеют богатую историю. Раньше такие нити делали из настоящего серебра, это было королевской привилегией. Платья с нитями из драгоценных металлов очень тяжелые, учитывая шлейф и мантию коронационных платьев — даже сложно представить, насколько непросто было их носить. Тем не менее, почти все коронационные платья включали в себя ткань с металлическими нитями и отделывались настоящим золотым и серебряным шитьем.

Что интересно — для особо повернутых на престижности и элитарности до сих пор производят ткани из настоящих серебряных нитей, они по виду не отличаются от заменителей серебра. Отличается только стоимость. Цена начинается от 240 тыс.р. за метр, такие ткани есть в продаже и их покупают.

Екатерина II Великая (урожденная принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская), в православии Екатерина Алексеевна (1729-1796).

Дочь захудалого князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III.

Тоже любила наряды. И ее некоторые платья сохранились (ура) до наших дней.

Коронационный наряд Екатерины был выдержан в «серебре, золоте и черни» — на платье из серебряной парчи была накинута «золотая» парчовая порфира (мантия) с раскиданными по ней черными орлами. Его шлейф имел в длину 70 метров и в ширину 7 метров.

Видимо, остальные 63 метра где-то затерялись.

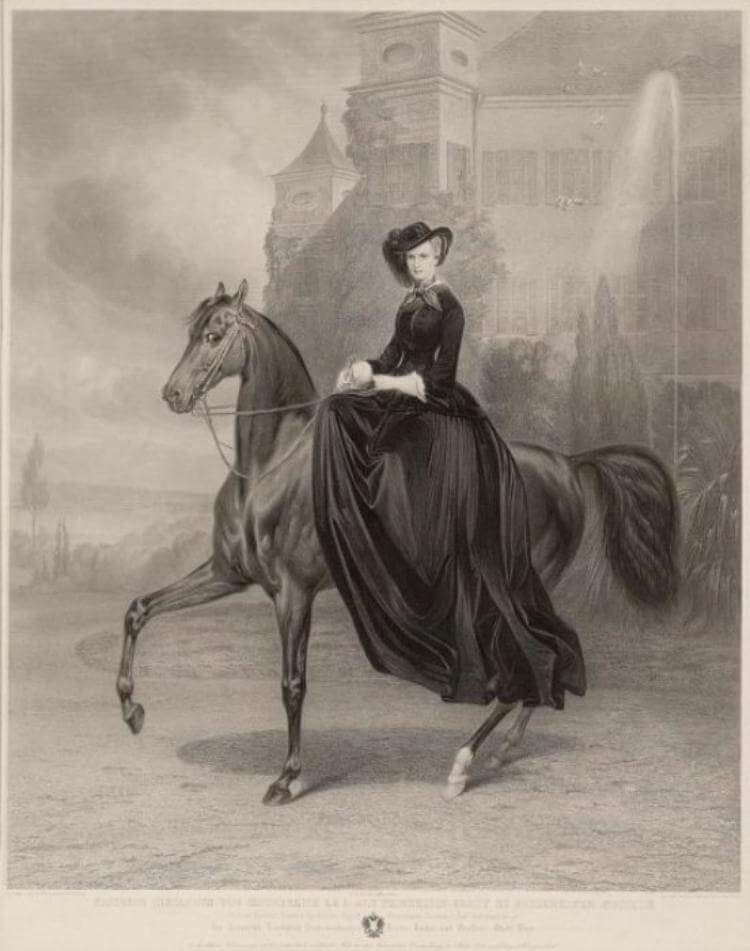

Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Баварская (1837-1898) — баварская принцесса, супруга императора Франца Иосифа I. Императрица Австрии с 1854 года, королева-консорт Венгрии с 1867 года (дня образования двуединой монархии Австро-Венгрии). Более известна, и до сих пор нежно любима в Австрии, как принцесса Сисси.

Далее снова попадаем в Старую добрую Англию.

Елизавета II, полное имя — Елизавета Александра Мария (1926 — королева Великобритании с 1952 года по настоящее время). Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.

Это сейчас мы ее знаем, как королеву-мать. А когда-то она была юной, изящной, и красивой.

Идем дальше. Конечно, мы не можем не упомянуть всемирно любимую леди Ди — принцессу Диану.

Это свадебное платье леди Дианы Спенсер, которая в 1981 году стала супругой сына королевы Елизаветы II, Чарльза, принца Уэльского.

Оно может нравиться или не нравиться, кто-то находит его чересчур пышным и вычурным, кто-то волшебным — главное же то, что оно уже заняло своё место в истории королевских свадеб, как «подвенечное платье столетия».

У Дианы в бытность ее принцессой никогда не было наличных денег. Членам королевской семьи такое не полагается. Поэтому, после развода, она первым делом продала некоторые свои платья.

В 1987 году 14 платьев были выкуплены за несколько месяцев до смерти Дианы. Их общая стоимость была 670 тыс. долларов. Сейчас примерно столько стоит каждое из них.

Принцесса Кейт. В замужестве Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор, герцогиня Кембриджская (в девичестве Кэтрин Элизабет Миддлтон) (1982) — супруга принца Уильяма.

Мало кто знает, что известная актриса Грейс келли была также принцессой Монако! В 1956 г она вышла замуж за князя Монако Ренье III. Ее свадебное платье вошло в историю моды, как одно из самых дорогих и роскошных. Фата была украшена тысячами жемчужин. Платье из шелковой тафты цвета слоновой кости было вышито кружевами 19 века. Весь наряд был расшит драгоценными камнями.

Ну и последней рассмотрим принцессу Саудовской Аравии. Дина Абдулазиз аль-Сауд — девушка практичная, является владелицей бутика европейской одежды и законодательницей мод. Я лично просто обожаю ее наряды! Хороша в любой одежде!

Конечно, как поется — принцев мало и на всех не хватает. Но каждая представительница прекрасного пола может почувствовать себя принцессой. Стоит только одеться, как принцесса, и не забывать про уверенность в своей красоте! 🙂

- Анна Византийская (родилась в Константинополе, супруг – князь Владимир Святой)

- Софья Витовтовна (родилась в Тракае близ Вильнюса, супруг – князь Василий I)

- Зоя (Софья) Палеолог (родилась в Византии, супруг – великий князь Иван III)

- София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (родилась в Штеттине, супруг – император Павел I)

- Луиза Мария Августа Баденская (родилась в Карслруэ, супруг – император Александр I)

- Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (родилась в Берлине, супруг – император Николай I)

- Максимилиана Вильгельмина София Мария Гессенская и Прирейнская (родилась в Дармштадте, супруг – император Александр II)

- Мария София Фредерика Дагмар Датская (родилась в Копенгагене, супруг – император Александр III)

- Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (родилась в Дармштадте, супруг – император Николай II)

Анна Византийская (родилась в Константинополе, супруг – князь Владимир Святой)

«Встреча византийской принцессы Анны», художник Сергей Ефошкин

До Крещения Руси князь Владимир, вероятно, был правителем языческого государства и исповедовал язычество. Есть сведения, что среди его жён были дамы чешского и греческого происхождения. Когда Владимир захватил Корсунь (Херсонес Таврический), принадлежавший Византии, он потребовал себе в жены царевну Анну, сестру византийских императоров Василия II и его соправителя Константина VIII. Условием с византийской стороны было крещение Владимира – а значит, распространение христианства на землях, ему подвластных. После крещения Владимир и Анна были обвенчаны по христианскому обряду. Анна активно участвовала в христианизации русских земель, на её средства было построено множество церквей. Умерла она за 4 года до смерти своего мужа, в 1011/1012 году.

Софья Витовтовна (родилась в Тракае близ Вильнюса, супруг – князь Василий I)

Софья Витовтовна. Рисунок XIX века

В конце XIV века Московское княжество и Великое княжество Литовское были соседями – Смоленск тогда принадлежал великому князю литовскому Витовту. Московский князь Василий I женился на дочери Витовта Софье, причем помолвлены они были, по легенде, еще совсем юными, когда князь Василий скрывался в Литве, бежав из татарского плена.

Свадьба состоялась в 1390 году в Москве. Их брак обеспечил мир между Москвой и Литвой, в нем родилось 4 дочери и 5 сыновей. После смерти мужа в 1425 году Софья Витовтовна управляла московским княжеством самостоятельно, причём принимала активное участие в политической деятельности, занималась составлением законов, а позже, в 1451 году, руководила обороной Москвы от татар. Софья прожила долгую жизнь – 82 года, став в конце ее монахиней в московском Вознесенском монастыре.

Зоя (Софья) Палеолог (родилась в Византии, супруг – великий князь Иван III)

Софья Палеолог. Реконструкция облика (Сергей Никитин, 1994)

Sergey Nikitin (CC BY-SA 3.0)

Зоя Палеолог была племянницей последнего императора Византии Константина XI, который погиб при захвате Константинополя турками в 1453 году. Покинув Византию, она жила в Риме. В 1469 году Папа римский Павел II предложил устроить женитьбу Зои на великом князе Московском Иване III – возможно, в целях сближения католической и православной церквей. Переговоры длились три года, и в 1472 году Софья приехала в Москву, где обвенчалась с Иваном III по православному обряду, согласно вере своих предков. Проводницей влияния Рима в Москве Софья так и не стала. Она родила девятерых детей, а умерла за два года до смерти мужа.

София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (родилась в Штеттине, супруг – император Павел I)

Большую часть XVIII столетия Россией правили женщины – за исключением короткого правления Петра III, чей сын Павел Петрович взошел на престол в 1796 году. Его первой женой была принцесса Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская (в православии Наталья Алексеевна), которая умерла при родах. Второй супругой стала также европейская принцесса, София Доротея Вюртембергская, в православии – Мария Фёдоровна. Талантливый художник и скульптор, владевшая также токарным ремеслом, Мария Федоровна много времени посвящала ремеслам и украшению великокняжеской резиденции в Павловске. Став императрицей, Мария направила энергию на благотворительность – она заведовала воспитательными домами, женским образованием, организацией ремесленных школ и училищ, чем продолжала заниматься и после смерти супруга, при своих сыновьях Александре I и Николае I. Скончалась императрица Мария Федоровна в 1828 году.

Луиза Мария Августа Баденская (родилась в Карслруэ, супруг – император Александр I)

Императрица Елизавета Алексеевна

Вслед за Марией Федоровной, все жены последующих русских императоров были европейскими принцессами – многие из них были связаны родственными узами. Так, жена Александра I Луиза Мария Августа Баденская (в православии Елизавета Алексеевна) была племянницей первой жены Павла I Натальи Алексеевны.

Жену внуку выбирала сама императрица Екатерина, и свадьбу сыграли еще при ней, в 1793 году. Брак, поначалу идиллический, в итоге не задался – великий князь Александр не скрывал своих симпатий к придворным дамам, саму Елизавету Алексеевну также подозревали в неверности. Обе дочери – Мария и Елизавета, родившиеся у Елизаветы Алексеевны и умершие во младенчестве, считались детьми, прижитыми от внебрачных связей. Других детей у Елизаветы Алексеевны не было. Она умерла вскоре после смерти Александра в 1826 году, однако ещё долго после её смерти ходили слухи, что императрица на самом деле ушла в монастырь, где жила под чужим именем.

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (родилась в Берлине, супруг – император Николай I)

Императрица Александра Фёдоровна

Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина происходила из Прусской королевской семьи и познакомилась со своим мужем когда ей было всего 15. Их брак должен был укрепить союз России и Пруссии, а сама принцесса надеялась на спокойную жизнь вдали от интриг, ведь Николай не был наследником престола. Поженились они в Петербурге в 1817 году, и Фридерика Шарлотта была крещена в православие как Александра Федоровна. Уже через 9 месяцев родился первенец, которому было суждено стать императором Александром II.

Спокойная жизнь четы закончилась в 1825 году, с отречением от престола наследника Константина – Николай стал следующим императором, а жизнь его супруги по долгу звания императрицы превратилась в череду официальных мероприятий, приемов, балов. Жесткое расписание подрывало и без того слабое здоровье императрицы, которая из-за сурового северного климата постоянно болела. Кроме того, к 34 годам она уже была матерью семерых детей. После рождения седьмого ребенка, в 1832 году, врачи не рекомендовали Александре Федоровне беременеть, что окончательно погубило уже неосновательную совместную жизнь супругов. У императора были всем известные фаворитки, императрица же не располагала своей судьбой. По словам фрейлины Анны Тютчевой, для Николая «это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться». Она пережила мужа на 7 лет и умерла в 1860 году.

Максимилиана Вильгельмина София Мария Гессенская и Прирейнская (родилась в Дармштадте, супруг – император Александр II)

Императрица Мария Александровна

Франц Ксавер Винтерхальтер

Великий князь Александр в 1839 году находился в вояже по Европе, и наследнику сватали самых разных европейских принцесс. Он же находил их всех, по воспоминаниям сестры Ольги, «скучными и безвкусными». Принцесса Мария Гессенская (ей было 14), напротив, совсем не старалась понравиться наследнику, и тем самым его и пленила. Но была проблема с происхождением девушки – она считалась рожденной не от отца, а от любовника матери. И хотя ее отец, Людвиг Гессенский, и признал Марию и её брата своими детьми, они с матерью жили отдельно. Чтобы разрешить сомнения, мать Александра Александра Федоровна сама отправилась в Дармштадт знакомиться с будущей невесткой и только после этого дала согласие на брак.

В 1840 Мария Гессенская приняла православие с именем Мария Александровна, а через год стала женой наследника. Она была скромной и закрытой, в политической и светской жизни участвовала мало – даже после того, как в 1856 году, в возрасте 30 лет, стала русской императрицей. Царица посвятила себя благотворительности. Она патронировала 5 больниц, 12 богаделен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 училищ. При её поддержке в России открылось первое отделение Красного Креста.

Отношения супругов со временем охлаждались – царь, по словам современников, слишком любил красивую и свободную жизнь. В 1865 году умер старший сын и наследник Николай Александрович, после чего императрица Мария «внутренне умерла и только внешняя оболочка жила механической жизнью», писал современник Сергей Шереметев. Поздние годы ее жизни императрицы были омрачены романами мужа – свою фаворитку Екатерину Долгорукову, с которой у него было четверо детей, император, не стесняясь, поселил прямо в Зимнем дворце. Мария Александровна не пережила мужа – она умерла в июне 1880 от туберкулеза. Менее чем через год после смерти жены Александр II был убит народовольцами.

Мария София Фредерика Дагмар Датская (родилась в Копенгагене, супруг – император Александр III)

Когда в 1865 году умер наследник престола Николай, его место занял Александр, взяв вместе с тем в жены невесту почившего брата Дагмару Датскую. В православии она стала Марией Федоровной.

Брак, несмотря на обстоятельства, считался счастливым: у супругов родилось шестеро детей. Мария и Александр разделяли увлечения искусством – оба имели художественное образование и проводили досуг, рисуя вместе. Также императорская чета увлекалась коллекционированием – их собрание впоследствии составило основу Русского Музея в Петербурге. Когда семья уезжала отдыхать в финские шхеры или карельские леса, где император предпочитал жить «по-простому», без слуг, Мария Федоровна с удовольствием вела «крестьянский» образ жизни, самостоятельно готовила для своего мужа и семьи.

По традиции Мария занималась благотворительностью, возглавляя также Российское общество Красного Креста. В годы Первой мировой войны именно она, будучи вдовствующей императрицей, заведовала организацией в Петербурге госпиталей и лазаретов для раненых на фронтах. В 1919 она покинула Россию. Умерла в Дании в 1928 году.

Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (родилась в Дармштадте, супруг – император Николай II)

Императрица Александра Федоровна

Супругой последнего императора стала женщина из его родственного круга. Алиса Гессен-Дармштадтская приходилась Николаю одновременно четвероюродной тёткой и троюродной сестрой. Против их помолвки выступали родители и Николая, и Алисы, — они прочили своим детям более выгодные партии. Но когда здоровье Александра III начало ухудшаться, он все-таки разрешил сыну жениться. Алиса была крещена в православие с именем Александра Федоровна 2 ноября 1894 года, на следующий день после смерти императора Александра III, а свадьба с Николаем состоялась уже 26 ноября того же года.

Принципиальным вопросом было рождение в семье наследника – однако первые четыре ребенка были девочки. В 1904 году родился царевич Алексей, унаследовавший от матери гемофилию: почти вся жизнь царского семейства была с тех пор подчинена заботе о наследнике. Из-за болезни сына и общей ухудшающейся обстановке в стране у Александры Федоровны участились нервические припадки. В разгар Первой мировой войны она вместе с дочерями прошла обучение сестринскому делу и ухаживала за ранеными в Царскосельском дворце, переоборудованном под госпиталь.

С приходом к власти большевиков царская семья была выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где в июле 1918 года Николай II вместе с женой, детьми и слугами был расстрелян. Спустя 80 лет их останки были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Представляют интерес способы свободного времяпровождения, развлечения в «дворянских гнездах» эпохи русского романтизма, эпохи поэзии Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и взлета поэзии Пушкина и Лермонтова.

Васнецов Виктор Михайлович. “Преферанс”, 1879 г.

Поводом для приема гостей становилось любое событие – свадебный сговор, приезд в отпуск сына, крестины, родины, именины и т.д. Обнаружить во всем блеске свое хлебосольство, умение угощать и развлекать гостей, помещики могли и во время православных праздников – на Рождество, Масленицу, Свят- ки, Троицу и Пасху. В этих случаях съезжались и родные, и знакомые. Лошадьми, экипажами или санями «застанавливалась» значительная часть большого двора, потому и говорили о том, «что у такого-то гостей полный двор или целый обоз».

Дорогов Александр Матвеевич. «Игроки», 1840 г.

Нигде карты не вошли в такое употребление, как в России. «Они в нашей жизни – одно из неизбежных стихий», – констатировал П.А. Вяземский в «Записной книжке». Очень продолжительное время игра эта служила мерилом нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» – такая похвала была достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. И, напротив, сострадание того же общества вызывал игрок, начинавший забывать козыри, т.к. в этом усматривали приметы упадка умственных сил. Многие современники Лермонтова относились к этому занятию как к своего рода остроумию и веселости. Дядюшка А. С. Пушкина, азартный и иногда успешный игрок, развлекая себя картами, шутливо утверждал:

Тарханская барыня скучною для гостей своего дома не бывала. «Всякий день непременно играет и не может просидеть без карт», – писала об Елизавете Алексеевне ее дальняя родственница. «Эта добрая женщина так тяжела в картах, не соглашается с нами по маленькой цене, и делает свои спикуляции игрою».

Допускала «спикуляции» Елизавета Алексеевна в новой, входящей в моду, игре, названной «проферансы», т. е. преферанс. Столики, предназначенные для карточных забав, называли ломберными. Они имели четырехугольную форму. Возле каждого, желавшего испытать судьбу, лежали мел, которым производились расчеты и записывались ставки, а присутствующей там же щеточкой ненужное счищалось.Преферанс относили к разряду игр коммерческих вместе с не менее популярными в те годы бостоном, вистом, ералашем и ломбером. Эти «жадной скуки сыновья» (по определению А. С. Пушкина) были построены по очень сложным правилам. Все игравшие в них могли пытаться просчитать свои ходы, выработать стратегию, и считалось, что в них проиграть было невозможно. Подобное времяпровождение было приятным.

Джон Эверетт Миллес (1829 -1896). «Черви козыри»

В коммерческие игры играли на деньги, а в провинции, в семейном или дружественном кругу, – на щелчки в лоб или другие, подобные забавные наказания. Здесь проигрыш или выигрыш был только предлогом для возбуждения интереса к игре и не порождал азарта – «брани никогда за игрою не бывало, и чаще все оканчивалось общим хохотом, потому что старушка Пронская непременно на смех кого-нибудь обсчитывала или обманывала и потом сама же и объявляла об этом». Такая игра в карты, описанная в романе Д. Бегичева «Семейство Холмских» – характерная деталь провинциального быта. Она окружалась ореолом уюта семейной жизни, своеобразной «поэзией невинных развлечений».

Совсем иная атмосфера царила во время игр, входивших в категорию азартных, сколько бы их не запрещали, как не пробовали бороться с ними русские императоры, начиная с Петра I, все было бесполезно! Две одинаково сильные страсти – мечта о мгновенном обогащении и жажда острых ощущений – толкали, по мнению, Ю.М. Лотмана, людей к зеленому сукну ломберных столиков. Меньше всего они служили «забавою или отдохновением посреди своей семьи». Азартные игры строились так, что игрок вынужден принимать решение, не имея никакой информации, потому что играл он не с человеком, а со случаем. Если во время развлечения в неазартные игры допустимы были шутки и сдержанно-шутливый тон считался приличным, то в азартных играх подобные вольности никогда не допускались. Игра совершалась в полном молчании, допускались только реплики, имеющие отношение к драме, разыгрываемой за столом.По глубокому убеждению П. А. Вяземского эти забавы стали родом «битвы “на жизнь и на смерть”, они имеют свое волнение и свою поэзию», — записал он в «Старой записной книжке»: – «Хороша и благородна ли эта страсть – другой вопрос. После удовольствия выигрывать нет большего удовольствия проигрывать».

Федотов Павел Андреевич. «Игроки», 1852 г.

Его судьбу определила одна из самых популярных азартных карточных игр – «фараон», которая не допускала шуток. Играющие в них делились на банкомета, который метал карты и понтера. Игра чаще всего происходила один на один. Как, например, в «Пиковой даме» Пушкина между Германом и Чекалинским. Остальные превращались в зрителей. Смысл игры в «фараон» был несложным.Герой повести «Жизнь игрока, рассказанная им самим» так объясняет партнеру, который не знал, как «ставить карту»: «Это очень просто, – возразил я, – выдерни наудачу какую-нибудь, положи ее на стол, а на нее наклади сколько хочешь денег. Я из другой колоды буду метать две кучки; когда карта, подобная твоей выйдет на мою сторону, то я беру твои деньги; а когда выпадет на твою, то ты получишь от меня столько же, сколько ставил на свою карту».

Гюстав Кайботт (1848—1894). «Игра в карты»

«Да в вас нет ничего святого,Вы человек или демон?» – говорит:«Я – игрок!. . . . . . . . . . . . . .Жизнь – банк, рок мечет, я играю,И правила игры я к людям применяю».

К. А. Трутовский. «Игра в карты», 1861 г.