Оледенение, которое началось примерно 80 000 лет назад, и закончилось только 10 000 лет назад, и охватившее часть территории Русской равнины принято называть Валдайским. Название происходит от названия возвышенности в европейской части России. Оледенение этого же временного периода в азиатской и северной части страны принято называть Зырянским. Валдайское оледенение характеризовалась очень суровыми климатическими условиями, что, в конечном счете, привело к тому, что Валдайское оледенение часто называть температурным минимум Плейстоцена.

Главенствующей особенностью периода, который назывался четвертичный, происходивший на Земле примерно около полутора миллиона лет назад, являются периодические климатические изменения и чередование межледниковых и ледниковых эпох. Наряду с проявленными отчетливыми многовековыми климатическими циклами, которые связаны с колебаниями нашей планеты и ее расположением на Солнечной орбите, Земля многократно подвергалась процессу оледенения, во время которого ледники передвигались до отметки, которая была отмечена чуть южнее 50°северной широты.

Характерной особенностью ландшафта ледника в областях развития древнейших оледенений покровов являются друмлины — это эллипсоидальные холмы длина которых достигает несколько тысяч метров, а ширина их достигала отметки сто- сто пятьдесят метров, в высоту они были до двадцати пяти метров. Друмлины зачастую вытянуты по направлению движения ледников и обычно встречаются группами расположившимися позади конечной морены.

Результаты Валдайского оледенения

Валдайское оледенение закончилось примерно 10 000 лет назад. Именно этот ледниковый период оказал самое важное влияние на формирование современного ландшафта европейской части России, в частности, сгладив резкий ландшафт, образовавшийся во

Периодизация Валдайского оледенения

Согласно общепринятой хронологии Валдайское оледенение длилось 70 000 лет (с 80 000 лет назад до 10 000 лет назад). Характерной особенностью ледников этого периода было то, что они «шли» с запада, а не с севера, как ранее, и то, что они

Страница 1 из 2

Россия в Швейцарских Альпах

Оригинал взят у в Территория России в Швейцарии, о которой мало кто знает

В Швейцарии, в Альпах, по дороге из Люцерна в Лугано, есть 495 м.кв. российской территории. Помните знаменитый переход Суворова через Альпы во время Швейцарского похода? В 1799 году, русские войска героически разбили французов у Чертова моста, вблизи альпийской деревушки Андерматт, где сейчас есть кусочек территории России, которую выделили России члены местной швейцарской общины еще в конце

История этого моста необычна, как и сам мост. Деревянный мост удеревушки Андерматт существовал с 1230 по 1707 год. Местным жителям долгое время никак не удавалось построить мост, так как бурный поток сносил все время возобновлявшуюся постройку. Тогда, по преданию, в сговор со строителями вступил чёрт. Он предложил помочь в строительстве моста, с тем условием, что заберёт душу первого, кто перейдет по мосту. Мост был построен, однако местные жители перехитрили чёрта, пустив по мосту козлёнка. В память о легенде, на скале возле Чёртова моста, красной краской были нарисованы чёрт и козлёнок, которые сохранились до сих пор.

В 1799 году, в ходе Швейцарского похода Суворова, на Чертовом мосту развернулись драматические события.Дорога вдоль реки Рёйс от деревни Урзерн к Чёртову мосту проходила через узкий, шириной до 3-х метров, туннель «Урзернская дыра» длиной 60 метров, который оборонял французский отряд. Русские воины обошли туннель по горам и неожиданно появившись с другой стороны, разгромили французский отряд. Французские войска, находившиеся на противоположном берегу, начали разрушать мост, чтобы русские не смогли перейти на другую сторону. А русские солдаты, разобрав находившийся поблизости сарай, связали доски офицерскими шарфами и накрыли ими провал, образовавшийся в арке. Одновременнос этим, егеря вели перестрелку с французами, находившимися на противоположном берегу. Под огнём противника, русские войска смогли отбросить французов далеко за мост. Затем, Чёртов мост, в течение нескольких часов, был отремонтирован русскими солдатами, чтобы по нему переправились главные силы Суворова.

В 1888 году этот мост, простоявший почти три столетия и помнивший Швейцарский поход Суворова, рухнул. От него сохранились только остатки опорных сооружений, напротив которых находится так называемая «французская площадка», на которой был разгромлен французский отряд. Но в 1930 году рядом с ним был построен новый мост, который так же стал называться «Чёртов мост». В 1955 году рядом со вторым мостом, который стоит и ныне, был открыт современный автотранспортный «Чёртов мост».

Рядом с Чертовым мостом, в небольшом альпийском домике, находится ресторан «Суворов» и он же музей Суворова. К сожалению, мы не попали в него т.к. он был закрыт. Те, кто его посещал, рассказывают о гостеприимном хозяине, который и экскурсию проведет, и расскажет много интересного, и накормит.

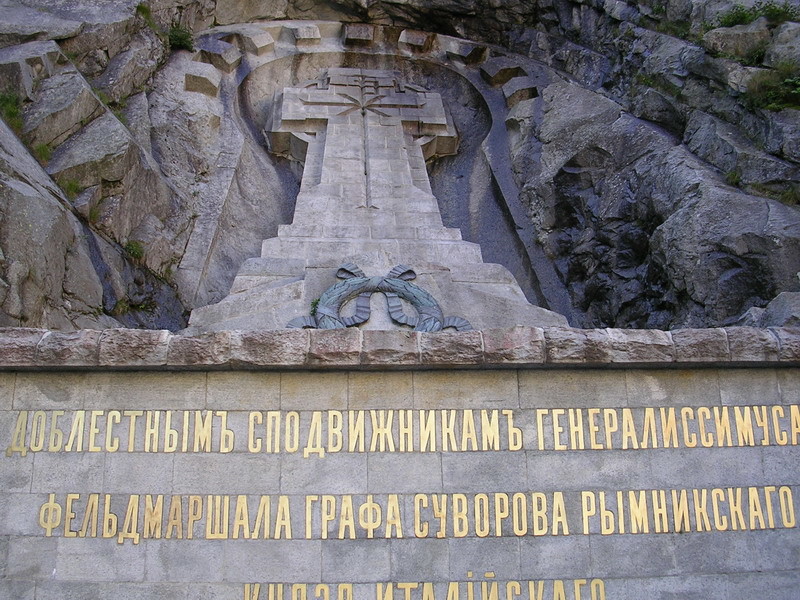

XIX века, отдавая честь памяти подвигу Суворова, освободившего их от французов-оккупантов (да-да, тогда швейцарцы считали французов аккупантами) члены местной общины вынесли решение о безвозмездном выделении России 495 кв. метров земли. Был установлен мемориал, и этот небольшой участок стал территорией России. В отвесной скале, в изломах каменных пластов — контур арки, в ней лежит 12-метровый крест. Под ним огромными бронзовыми буквами написано по-русски: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Рядом с крестом бронзовый меч с лавровым венком.

Увы на моей фотографии высеченные слова и меч под снегом, я была тех местах в мае, когда еще полно снега. Кстати, в деревушке Андерматт, которая находится в нескольких километрах от моста, до сих пор сохранился дом, в котором Суворов провел ночь перед сражением. Так что, если будете в этих местах — обязательно посетите это легендарное место, где в тысяче километрах от России, вы сможете постоять на русской земле, увидеть русские слова, высеченные на камне и окунуться в яркие героические события славной истории России.

Мало кто знает, что в Швейцарских Альпах действительно есть часть земли, принадлежащая России. История её появления началась через несколько десятков лет после легендарного Швейцарского похода армии Суворова. Князь Сергей Михайлович Голицын выступил с инициативой создания памятника Суворову возле Чёртова моста, заявив о готовности его оплатить. Однако предложение было отвергнуто. В правительстве Швейцарии посчитали, что памятник русскому полководцу увековечит факт прохождения через территорию страны иностранных войск. При этом власти не возражали против создания памятника не полководцу, а русским воинам, погибшим в походе. Узнав об отказе, община близлежащего городка Андерматт, не уведомив правительство Швейцарии, постановила безвозмездно уступить России земельный участок для сооружения памятника.

12-метровый крест, высеченный в скале, был открыт в 1898-м году. У его подножья золочеными русскими буквами выведено: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 год». Выступая на открытии, полковник швейцарской армии Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест и что никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не пройдёт через Сен-Готард».

С тех пор скала, в которой высечен памятник, небольшая площадка перед ней и ведущая к памятнику дорожка являются российской территорией.

Окончание. См. № 2/2010

Оледенение Северной и Северо-Восточной Сибири

На п-ове Таймыр, на севере Красноярского края, в горах Бырранга находится самый северный район материкового оледенения России, открытый совершенно случайно в конце 40-х — начале 50-х годов ХХ в. До этого считалось, что ледников в горах Бырранга нет. В пределах наиболее высокой, северо-восточной части гор было обнаружено более 90 небольших ледников общей площадью 30 км2, самый крупный — ледник Неожиданный (4,3 км2). Преобладают долинные ледники, имеются каровые, висячие, присклоновые. Средняя высота концов ледников — 600—900 м над у.м.

За 60—70-е годы ХХ в. в горах Бырранга исчезло более десятка небольших ледников, а отступание более крупных долинных, каровых и карово-долинных в отдельных местах составило 100—150 м.

На плато Путорана, в приграничной зоне Таймырского и Эвенкийского районов Красноярского края, учтено немногим более 20 маленьких, преимущественно присклоновых ледников общей площадью 2,5 км2, хотя исследования конца 90-х годов ХХ в. показали, что их может быть и больше. Они расположены в основном на склонах восточной и северо-восточной экспозиции и существуют, питаясь метелевым переносом снега. Считается, что в последние 50 лет они сохраняют относительную устойчивость очертаний.

В горной системе Черского разбросанные и обособленные очаги современного оледенения имеют общую площадь немногим более 150 км2. Каталог ледников СССР называет здесь 372 ледника. Большинство из них, причем и наиболее крупные, сосредоточены в центральной части горной системы, в Буордахском массиве, что на северо-востоке Республики Саха (Якутия). В пределах этого массива располагается высочайшая вершина хребта Черского и всей Якутии — г. Победа (3147 м). Самый большой ледник — Обручева — имеет площадь 7,6 км2.

Деградация крупных ледников горной системы Черского после окончания малой ледниковой эпохи подчеркивается валами конечно-моренных гряд, которые остались после отступания ледников. Характерная черта, свидетельствующая о нынешней деградации оледенения, — переход частей ряда ледников из наземной фазы существования в подземную (сверху их покрывают неокатанные глыбы). Окончания ледниковых языков сильно забронированы чехлом поверхностной морены. О происходящей дегляциации говорят и многочисленные незадернованные молодые моренные валы, и крупные, не успевшие растаять останцы мертвого льда (высотой порою более 10 м!).

В горах Сунтар-Хаята, на границе Якутии и Хабаровского края, насчитывается немногим более 200 ледников общей площадью 200 км2. Много каровых и висячих ледников, но они в основном небольшие. Долинные же и сложные долинные ледники немногочисленны, но на них приходится большая площадь оледенения. Самый большой ледник — площадью 7,5 км2 — располагается на Юдомском хребте (север Хабаровского края). На хребте Сунтар-Хаята на абсолютных отметках от 1000 до 1700 м существует оригинальная форма оледенения, существующая в условиях резко-континентального климата. Это тарыны — огромные многолетние наледи (ледовые образования) в речных долинах, достигающие зимой в ширину нескольких километров, а в длину десятков километров, — широко распространенные в пределах хребта. Общая площадь наледей в зимнее время превышает площадь всех ледников хребта. Наледи образуются при выходе зимой в трещинах и расщелинах грунтовых и подмерзлотных вод. Установлено, что чем больше тают летом ледники, тем больше образуется наледей, которые кольцом окружают наземное оледенение Сунтар-Хаята.

Первая аэрофотосъемка ледников Сунтар-Хаята проведена в 1943 г. Последующие аэрофотосъемки указывают на дегляциацию массива. Эпизодические балансовые измерения, проводившиеся на репрезентативном леднике вблизи наивысшей точки хребта Сунтар-Хаята — г. Мус-Хая, также говорят об отрицательном значении баланса массы.

Оледенение Южной Сибири

Алтай — крупнейший район наземного оледенения на юге Сибири. Всего на Алтае 1500 ледников общей площадью более 900 км2. Крупнейшие центры оледенения на Алтае — Катунский хребет (около 400 ледников общей площадью 280 км2), Южно-Чуйский хребет (240; 220 км2), Северо-Чуйский хребет (200; 180 км2), Кара-Алахинский хребет (25; 12,5 км2). Большой Талдуринский ледник, располагающийся в пределах Южно-Чуйского хребта — самый большой (28 км2) ледник Алтая. Большой узел оледенения, уже в пределах Катунского хребта, — на массиве горы Белуха. С нее спускается несколько крупных долинных ледников.

С середины ХIХ в. ледники Алтая непрерывно отступают. Скорость отступания неодинакова у ледников разных размеров, типов и высотного положения. Ученые, проводящие мониторинг ледников Алтая, отмечают синхронность колебаний ледниковых языков, расположенных на одном макросклоне. Мощная деградация наблюдается у ледников Катунского и Южно-Чуйского хребтов, при этом ледники южной экспозиции отступают в 1,5 раза быстрее ледников северной экспозиции. Долинные ледники Северо-Чуйского хребта испытывают слабую деградацию. По данным аэросъемки, с 1952-го по 1998 г.площадь оледенения Алтая (в пределах России) уменьшилась на 57 км2 (примерно на 7%). Наблюдается исчезновение малых ледников, разделение крупных. Например, сложный ледник Большой Актру, или Актуру (на юге Республики Алтай), разделился на два долинных — Левый и Правый Актру. В конце 90-х годов ХХ в. Талдуринский ледник, что в пределах Южно-Чуйского хребта на юге Республики Алтай, распался на три самостоятельных ледниковых потока.

В Саянах общая площадь оледенения составляет около 33 км2, преобладают каровые ледники небольшого размера. На Западном Саяне обнаружено 52 очень маленьких ледника общей площадью чуть больше 2 км2, а в пределах Восточного Саяна — 107 ледников (30 км2). Лишь 4 ледника имеют площадь более 1 км2, самый большой (ледник Авгевича в юго-западной части Республики Бурятия) достигает 1,4 км2. Большое значение в существовании ледников, как и в пределах Кузнецкого Алатау, имеет метелевый перенос снега.

Об эволюции оледенения Саян на современной стадии почти ничего не известно, ледники Саян мало изучены. Заключения об уменьшении размеров ледников ученые делают, принимая во внимание расположение конечных морен, зафиксированных экспедициями 1960-х годов.

Больше известно о ледниках северо-западного отрога Саян — Кузнецкого Алатау, что на границе Кемеровской обл. и Республики Хакасия. Кузнецкий Алатау — система невысоких среднегорных хребтов. Здесь преобладают мелкие ледники, и то на значительных абсолютных отметках. Всего выявлен 91 ледник общей площадью ок. 7 км2, среди которых преобладают каровые, присклоновые и висячие. Самый большой в пределах нагорья, единственный долинный ледник имеет площадь всего 0,13 км2. Все ледники существуют лишь за счет метелевого переноса, когда весь снег скапливается на подветренных склонах и в карах (цирках), поэтому ледники лежат на 1000—1200 м ниже климатической снеговой линии. Специфика Кузнецкого Алатау — в широком распространении пещерных ледников, редкой на Земле разновидности нивально-гляциальных объектов, инертно реагирующих на потепление климата. Современное состояние пещерных ледников Кузнецкого Алатау специалисты оценивают как близкое к стационарному.

Оледенение Прибайкалья и Забайкалья

Основная масса ледников Прибайкалья и Забайкалья, помимо россыпи мелких, находящихся на начальной стадии своего развития глетчеров Байкальского (на границе Иркутской обл. и Республики Бурятия) и Баргузинского хребтов (Республика Бурятия), приурочена к Кодарскому хребту, что на севере Забайкальского края.

Оледенение Кодара изучено очень слабо, отчасти в силу того, что само открытие ледников в этом районе В.С. Преображенским произошло совсем недавно, в 50-х годах ХХ в. Вплоть до этого времени господствовала точка зрения А.И. Воейкова о невозможности существования в Восточной Сибири наземного оледенения в условиях мощного сибирского антициклона и резко-континентального климата. Этот ошибочный тезис в конце 30-х годов ХХ в. повторил выдающийся советский географ академик Л.С. Берг. В настоящее время в пределах хр. Кодар известно около 40 ледников общей площадью около 20 км2. Главным образом это каровые ледники, есть также карово-долинные, переметные и присклоновые, лежащие ниже климатической границы снеговой линии. Эти «климатически неоправданные» ледники Кодара существуют за счет лавинной деятельности и метелевого переноса снега.

Забайкальский край. Каларский район. На переднем плане — каровый ледник им. Н. Азаровой, заканчивающийся конечно-моренной грядой. На заднем плане — остроконечные пики хр. Кодар

Обычно Кодарские ледники относят к слабодеградирующим, говорят об ослаблении глобальных дегляциальных тенденций в этом регионе. Однако, по мнению автора этой статьи, уменьшение ледников на Кодаре всё же происходит, оно просто не слишком заметно по картам, аэро- и космическим снимкам, так как площадь оледенения изменяется несильно — уменьшается мощность ледников. Значительный рост среднегодовых температур воздуха в Каларском районе Забайкальского края (за полвека — на 2° С) не мог не отразиться на состоянии ледников. Значительная часть осадков выпадает в ставший более продолжительным теплый период. Уменьшается количество осадков в твердом виде, следовательно, сокращается аккумуляция. Дегляциация хорошо заметна, если вести мониторинг небольших ледников. Сравнение современного состояния с картами 1970-х годов показывает, что на месте былых мелких ледников ныне только снежники и каровые озера. Это было выявлено в ходе экспедиционных исследований автора настоящей статьи на Кодаре в 2007 г. Балансовые измерения, проведенные на одном из крупнейших ледников хр. Кодар, показали значительное уменьшение мощности за 1979—2007 гг. (более чем на 33 м на высоте 2100 м; на 8 м на высоте 2500 м), хотя площади ледников испытали лишь незначительное уменьшение.

Забайкальский край, Каларский район. Озеро, образованное в каровом углублении после деградации небольшого ледника в Кодарском горном массиве

Оледенение Дальнего Востока

В пределах Корякского нагорья (Чукотский а.о. и Камчатский край) ледники рассеяны на значительной территории; главный ледниковый ареал — на северо-востоке. Здесь обнаружено более 1330 ледников общей площадью около 300 км2, среди них преобладают каровые ледники (80% общего числа и 50% площади), но есть и карово-долинные, долинные и сложные долинные. В пределах хребтов Янранай, Якану и Корякский (Майнопильгинский горный узел) находится самый мощный из очагов современного оледенения на северо-востоке России. Граница питания ледников в Корякском нагорье проходит всюду ниже климатической снеговой линии.

Анализ аэрофотоснимков, проведенный сотрудниками Института географии РАН, показывает, что ледники Корякского нагорья не просто отступают, а деградируют очень интенсивно. Так, за время, прошедшее после последнего похолодания (с середины XIX в.), осредненное отступание их концов составляет 600—700 м по длине и где-то 140 м по высоте.

На п-ове Камчатка учтено около 450 ледников общей площадью 900 км2. Более 80% оледенения приурочено к Срединному хребту (более 240 ледников, около 470 км2) и к Ключевской группе вулканов (около 50 ледников, что немногим более 270 км2). На востоке и юге Камчатки ледники располагаются вблизи многочисленных вулканов, многие из которых являются действующими. В этих районах расположено около 160 ледников площадью более 160 км2.

Интересно, что только менее 20% ледников Камчатского п-ова расположено на невулканических вершинах, тогда как 39% ледников приурочены к действующим вулканам и 44% — к потухшим. Соответственно, вулканизм оказывает весьма значительное влияние на режим и колебание ледников. Рассмотрим эволюцию и специфику поведения ледников раздельно для вулканических и невулканических районов.

Ледники Ключевской группы вулканов находятся под сильным влиянием активного вулканизма. Ни для кого не секрет, что вулканы разрушают ледники. Так, например, во время Толбачинского извержения середины 70-х годов ХХ в. было уничтожено ⅔ Толбачинского ледника. Но, как ни парадоксально, вулканизм может способствовать и росту ледников. Так, при прохождении лавовых потоков по поверхности ледника резко усиливается таяние льда, но после остывания лавовый поток становится отличным теплоизолятором и защищает лед от таяния. Большое количество вулканического пепла на поверхности ледника уменьшает абляцию последнего.

Ледник, сползающий в один из кратеров Мутновского вулкана, на дне которого — ледниковое озеро, заполненное тающими снежно-ледовыми массами

Нередки пульсации ледников, вызываемые вулканической деятельностью. Тепловое вулканическое воздействие на ледники приводит к увеличению количества свободной воды, которая выступает в роли смазки на контакте с ложем ледника. Так, после извержения вулкана Ключевская Сопка в 1945 г. началась подвижка ледника Эрмана, продолжающаяся и по сей день. Среди типичных пульсирующих ледников Камчатки наибольшей известностью пользуется кальдерно-долинный ледник Бильченок, спускающийся по северному склону Ушковского вулкана, что в центральной части полуострова, в низовьях р. Камчатка.

В целом за последние 60 лет ледники Ключевской группы вулканов увеличили свою площадь на 5%, и многие склонны видеть причину этого как раз в вулканизме.

Ледники Авачинской группы также находятся под сильным влиянием вулканизма. По данным реконструкций гляциологов, площадь авачинских ледников с середины ХIХ в. сократилась более чем в 1,5 раза. С одной стороны, климатическая обстановка способствует здесь таянию ледников, о чем и свидетельствует отступание ряда ледников (ледник Дитмара на восточном склоне вулкана Козельский, некоторые из ледников Авачинского вулкана). С другой стороны, некоторые ледники продолжают наступать, и в этом определенную роль играет вулканическая обстановка, что будет показано на примере ледников в кратере вулкана Мутновская Сопка.

В активном кратере вулкана Мутновская Сопка сложились условия, благоприятствующие наступлению ледников. После извержения 1945 г. площадь оледенения этого района к 1980 г. увеличилась на 17%. Локальная причина развития ледника — в присутствии в тропосфере над кратером парогазового облака, которое существенно ослабляло приход солнечной радиации к поверхности ледников. Существование этого облака привело к понижению температуры воздуха в кратерах в среднем на 2 °С. Кроме того, значительное количество пепла в тропосфере способствовало дополнительной конденсации влаги в этом районе Камчатского полуострова, а следовательно, аккумуляционным процессам в местных ледниках.

К числу невулканических ледниковых районов Камчатки относятся Кроноцкий п-ов и Срединный хребет. Нивально-гляциальные образования этих ледниковых районов Камчатки испытывают другие тенденции в своем развитии. Они очень чувствительны к климатическим изменениям. Ныне почти все эти ледники имеют отрицательный баланс массы и находятся в стадии отступания.

Современные ледники были обнаружены и на севере Курильской гряды. Так, после извержения вулкана Алаид на о. Атласова в 1982—1983 гг. в районе вершинного кратера вскрылся разрез ледника. Ледники были найдены в долинах ручьев восточного склона вулкана Билибина на о. Парамушир.

Ледники — чуткие индикаторы климатических изменений. В результате климатических изменений ледники постоянно испытывают колебания массы и размеров, поэтому еще в ХIХ в. они были названы термометрами, приложенными к телу Земли. Сегодня мы живем в эпоху потепления климата, которое особенно сильно выражено в высоких и средних широтах, и что особенно актуально для такой северной страны, как наша. Понятно, что колебания каждого ледника индивидуальны и зависят от его местоположения, размера, морфологии и др. факторов. Но во всех ледниковых районах страны мы наблюдаем отклики на потепание климата, единую тенденцию, которая проявляется в отступании ледников, уменьшении их мощности и площадного распространения. Лишь в некоторых ледниковых районах иные факторы оказываются сильнее общей глобальной тенденции (пример ледников вулканических районов п-ова Камчатка).

Изученность эволюции ледников на территории России, особенно наземного оледенения Сибири, недостаточна. Необходимы непрерывные многолетние наблюдения с балансовыми измерениями, экспедиционными исследованиями, регулярный мониторинг во всех ледниковых районах нашей страны с использованием аэровизуальных наблюдений, аэро- и космической съемки. В противном случае, мы не сможем предвидеть крупные гляциальные катастрофы, подобные Кармадонской в 2002 г.,не будем иметь объективного представления о состоянии наших водных и земельных ресурсов.

Такие картинки кажутся открыточными и не слишком правдоподобными. Мол, фотошоп. Не может быть столь ярких красок и многочисленных оттенков на самом деле. И только тот, кто добрался до заповедных мест Алтая или, например, Северного Кавказа, уверенно скажет, что скептики ошибаются. Красота гор России впечатляет. Отдельные уголки — просто русская Швейцария, не иначе. Давайте узнаем, где в нашей стране встретить альпийские пейзажи.

Горный Алтай

Республику Алтай с ее единственным городом Горно-Алтайском часто сравнивают со Швейцарией. Не удивительно: летом Алтайские горы покрываются разнотравьем, которое наполняет воздух ароматами. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах. Самая высокая гора — Белуха — выше четырех тысяч метров, и ее макушка всегда покрыта белоснежной шапкой.

Места тут не только красивые, но и мистические. Жители говорят, что каждый, кто приезжает на Алтай, ощущает невероятную энергетику. Не случайно же здесь искал вход в Шамбалу знаменитый путешественник и художник Николай Рерих.

Ближайший аэропорт — в 14 км от Горно-Алтайска. До города ходит маршрутка №103.

Забайкальский край

Не так много знаем мы о Забайкалье. Поездка сюда — настоящее приключение, на которое решаются любопытные и активные туристы. Между тем склоны хребта Кодар на территории края путешественники тоже называют русской Швейцарией. Вершины гор покрыты ледниками (их насчитывают не меньше 30), а склоны — лесами, которые сменяют альпийские луга. В августе долины у подножья скал, которые напоминают порезанный крупными кусками шоколад, окутывает густой туман. Шоколад в молоке. Такое стоит увидеть.

Сначала нужно долететь до Читы, аэропорт в 18 км от города. Отсюда есть рейсы до аэропорта «Чара». Лучше выбрать поход в горы с проводником, это стоит 3-5 тысяч рублей. Ехать советуем в летние месяцы или первых числах сентября.

Архыз

Один из самых доступных вариантов увидеть русскую Швейцарию — поездка на Кавказ. Только не спешите и наслаждайтесь по капле величием местных гор, свежим воздухом, от которого вдруг закружится голова, журчанием быстрых речек. Вот как туристы не торопясь пьют минералку на курортах Кавказских Минеральных Вод, чтобы было больше пользы для здоровья, так и вы остановите мгновение и просто почувствуйте себя счастливыми. В Архызе, крае тысячи озер, шумных водопадов и звездного неба (тут находится самая большая в России астрофизическая обсерватория), это так легко сделать!

Ближайший аэропорт — в Минеральный Водах. Отсюда до Архыза 5 часов на маршрутке или такси. Советуем такси, местный водитель остановится в красивых местах, где вы сделаете отличные фото.

Башкортостан

Вот мы и добрались до Русской Швейцарии. Удивлены? Так официально называется деревня с населением 225 человек в башкирском Белебеевском районе. Зеленеющие луга, стада овец, бегущая река между поросшими берегами и небольшие дома у склона холма. Полная идиллия, навевающая спокойствие.

Откуда такое название? Есть версия, что в конце 1800-х один местный торговец вернулся из Швейцарии и решил в живописном месте, напоминающем природу Альп, устроить лечебницу. Так и назвал ее — «Русская Швейцария». В начале 20 века название перенял более современный санаторий, который в 1950-х переименовали в «Глуховская». А деревня Русская Швейцария осталась.

Лететь до Уфы, далее на автобусе от Южного автовокзала до Русской Швейцарии четыре часа.

Малоизвестный факт, из серии » А вы знали?»

Оказывается, почти пять соток Швейцарии, а если точнее — 495 квадратных метра, принадлежит России. И этот кусок земли альпийская держава подарила России в память о двух тысячах русских воинах армии Суворова, погибших на Сен-Готарде, самом важном горном перевале Швейцарских Альп. И теперь эта земля считается русской территорией.

На перевале Сен-Готард находится каменная глыба (так называемый «Суворовский камень»), на которой сделана надпись по латыни «1806 Suvorowii victoriis» («Суворова победам»). Считается, что ее высекли местные жители.

Возле Чёртова моста, вблизи селения Андерматт в 1898 году был открыт памятник — 12-метровый крест, высеченный в скале. На подножье креста бронзовыми буквами высотой 0,5 метра надпись на русском: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Рядом — бронзовый меч с лавровым венком.

Инициатива создания памятника принадлежала князю С. М. Голицыну, взявшему на себя все расходы. Первоначальная идея князя создать памятник Суворову, была отклонена швейцарскими властями по той причине, что памятник русскому полководцу увековечит факт прохождения через территорию Швейцарии иностранных войск.

Однако швейцарское правительство не возражало против создания памятника русским воинам, погибшим в Швейцарском походе. При этом община Урзерна, не уведомив власти Швейцарии, постановила безвозмездно уступить России земельный участок для сооружения памятника. С тех самых пор скала, в которой высечен памятник, небольшая площадка перед ней и ведущая к памятнику дорожка являются российской территорией.

Русские войска под руководством А. В. Суворова проходят перевал Сен-Готард в 1799 г. Художник А. Е. Коцебу.

Сооружение монумента продолжалось 3 года. Выступая на открытии, полковник швейцарской армии Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест и что никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не пройдет через Сен—Готард».

СЛЕДЫ ВЕЛИКИХ ОЛЕДЕНЕНИЙ

На полях и в лесах России часто встречаются большие скопления огромных валунов, гальки, глыб, песков и глин. Они обычно лежат прямо на поверхности, но их можно видеть и в обрывистых склонах речных долин. Объяснить, как образовались эти отложения, во многом помог труд выдающегося географа Петра Алексеевича Кропоткина «Исследования о ледниковом периоде» (1876 г.), в котором утверждалось, что территорию России некогда покрывали огромные ледяные поля. И в конце XX в. учёные связывают происхождение ва-лунно-галечных отложений с деятельностью этих огромных, давно исчезнувших ледников.

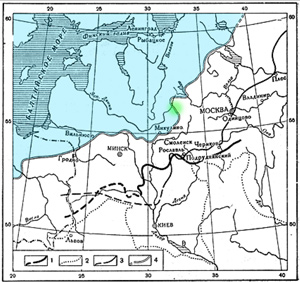

Если взглянуть на физико-географическую карту Европейской России, то в расположении холмов, возвышенностей, котловин и долин крупных рек можно заметить некоторые закономерности. Так, Ленинградская и Новгородская области с юга и востока как бы ограничены Валдайской возвышенностью, имеющей вид дуги. Это как раз тот рубеж, где в далёком прошлом остановился огромный ледник, наступавший с севера. К юго-востоку от Валдайской возвышенности расположена слегка извилистая Смоленско-Московская возвышенность, протянувшаяся от Смоленска до Переславля-Залесского. Это ешё одна из границ распространения покровных ледников.

На Западно-Сибирской равнине также видны многочисленные холмистые возвышенности — свидетельства деятельности древних ледников. Много следов остановок движущихся ледников, стекавших по склонам гор в крупные котловины, обнаружено в Средней и Восточной Сибири.

На месте нынешних городов, рек и озёр довольно трудно представить льды толщиной в несколько километров. Тем не менее ледниковые плато не уступали по высоте Уралу, Карпатам или Скандинавским горам. Они были в 4— 6 раз выше здания Московского университета на Воробьёвых горах. Очевидно,

что эти гигантские и к тому же подвижные массы льда оказывали влияние на всю природную среду — рельеф, ландшафты, водный сток, почвы и т. п.

В-конце XX в. огромные ледники покрывают лишь Гренландию и Антарктиду, а на российской территории можно встретить только отдалённо похожие на них сравнительно небольшие ледниковые купола на островах Северного Ледовитого океана (см. статью «Снежный покров и ледники»).

В течение длительной истории Земли ледники неоднократно возникали и разрастались до гигантских размеров. Аля понимания природы России особенно важны следы оледенений за последние 700 тыс. лет. За это время ледники то появлялись (так называемые «ледниковья»), то сокращались или даже исчезали («межледниковья»). Поэтому можно говорить о нескольких ледниковых фазах. В северных и центральных областях европейской территории России учёные обнаружили следы восьми таких фаз.

Вторгаясь с севера на равнины Северной Евразии, ледниковые покровы всякий раз достигали различных рубежей, то проникая далеко на юг по понижениям рельефа, тр останавливаясь у препятствий — возвышенностей и гор. Невозможно точно определить, какое из оледенений было «самым великим». Однако известно, например, что валдайские ледники (70—11 тыс. лет назад) по своей площади уступали днепровским или донским (520—490 тыс. лет назад). Названия ледников соответствуют названиям тех мест, до которых доходили ледники —до Валдая, Днепра и Дона и т. п.

Различались и ландшафты у границ покровных ледников. Так, в окскую эпоху оледенения (500—400 тыс. лет назад) к югу от них располагалась полоса арктических пустынь шириной около 700 км — от Карпат на западе до Верхоянского хребта на востоке. Ешё дальше, на 400—-450 км южнее, простиралась холодная лесостепь, где могли расти только такие неприхотливые деревья, как лиственницы, берёзы и сосны. Лишь на широте Северного При-

черноморья и Восточного Казахстана начинались сравнительно тёплые степи и полупустыни.

В эпоху днепровского оледенения ледники были существенно больше. Вдоль окраины ледяного покрова тянулась тундростепь (сухая тундра) с очень суровым климатом. Среднегодовая температура приближалась к -6 °С. Для сравнения: в Подмосковье в коние XX в. +2,5 °С. В эпоху валдайского оледенения было чуть теплее: среднегодовые температуры колебались около -3 °С. Приледниковые ландшафты — в основном тундра и сосново-берёзовые редколесья — простирались на юг от ледниковых покровов более чем на 1 тыс. км.

Промежутки времени, в которые ледники исчезали или сокращались на 80—90 %, называют межледниковьями. Освободившиеся ото льда ландшафты в условиях относительно тёплого климата преображались: тундра отступала к северному побережью Евразии; тайга и широколиственные леса, лесостепи и степи занимали положение, близкое к современному.

Таким образом, на протяжении последних 700 тыс. лет природа Северной Евразии не раз меняла свой облик.

Ледники сглаживали неровности рельефа: разрушали возвышенности и кряжи, а образовавшимися обломками горных пород заполняли понижения — долины рек и озёрные котловины, перенося огромные массы каменных обломков на расстояние более 2 тыс. км.

Лёд — материал пластичный и, казалось бы, не должен производить заметных разрушений. Однако огромные массы льда (учитывая его колоссальную толшину) столь сильно давили на подстилающие горные породы, что даже самые крепкие из них не выдерживали и разрушались. Их обломки вмораживались в тело движущегося ледника и, словно наждаком, на протяжении десятков тысяч лет царапали скалы, сложенные гранитами,гнейсами,песчаниками и другими породами, вырабатывая в них углубления. До сих пор сохранились многочисленные ледниковые борозды, шрамы и ледниковая полировка на гранитных скалах, а также длинные ложбины в земной коре, занятые впоследствии озёрами и болотами. Примером могут служить бесчисленные впадины озёр Карелии и Кольского полуострова.

Но ледники выпахивали на своём пути далеко не все горные породы. Разрушению подвергались в основном те области, где ледниковые покровы зарождались, росли, достигали толшины более 3 км и откуда они начинали своё движение. Главным центром оледенения в Европе была Фенноскандия — природная страна, включающая Скандинавские горы, плоскогорья Кольского полуострова, плоскогорья и равнины Финляндии и Карелии.

По пути своего продвижения лёд на-сышался обломками разрушенных горных пород. Постепенно они скапливались как внутри ледника, так и под ним. Когда лёд таял, массы обломков, песка и глины оставались на поверхности. Особенно активным был этот процесс, когда движение ледника прекращалось и начиналось таяние его обломков.

У края ледников, как правило, возникали водные потоки, двигавшиеся по поверхности льда, в теле ледника и под толшей льда. Постепенно они сливались, образуя целые реки, которые за тысячи лет формировали узкие долины и перемывали множество обломочного материала.

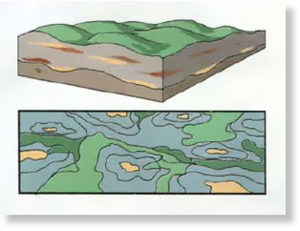

Формы ледникового рельефа весьма разнообразны. Аля моренных равнин характерно множество гряд и валов, обозначающих места остановок движущихся льдов. Основной формой рельефа среди них являются валы конечных морен. Обычно это системы невысоких дугообразных гряд, которые сложены песком и глиной с примесью валунов и гальки. Понижения между грядами часто бывают заняты озёрами или сухими долинами.

Иногда среди моренных равнин можно увидеть оттбржениы — глыбы в сотни метров, гигантские куски ложа, оторванные ледником и перенесённые им на огромные расстояния.

Ледники нередко перегораживали течения рек. Возле таких «плотин» возникали озёра, по плошади иногда превосходившие нынешнее Азовское море.

Они заполняли своими водами понижения речных долин, впадины — и в результате направление стока реки изменялось. Хотя подобные озёра существовали сравнительно недолго (1 — 3 тыс. лет), на дне их успевали накапливаться озёрные глины.

В эпоху валдайского оледенения возникли Верхневолжские приледни-ковые озёра (Молого-Шекснинское, Тверское, Верхне-Моложское и др). Сначала их воды имели сток на юго-запад, но с отступанием ледника получили возможность стока на север. Следы Молого-Шекснинского озера остались в виде террас и береговых линий на высоте около 100 м.

Из ледников вырывались мошные потоки талых вод, которые увлекали с собой массу взвешенных минеральных частиц. Врезаясь в свободную ото льда поверхность, они образовывали глубокие приледниковые долины длиной около 20—30 км. Очертания таких долин не совпадают с очертаниями современных, нередко пересекая их. Подобная долина, возрастом несколько сотен тысяч лет, была обнаружена при бурении скважин на юго-западе Подмосковья. Она пересекает в северо-восточном направлении долину Протвы и исчезает в 8—10 км к северу от неё. При остановке днепровского ледника сток талых вод по этой долине замедлился, и она превратилась в проточное озеро. В конце XX в., конечно, нет и озера.

Весьма многочисленны следы древних ледников в горах Сибири, Урала, Дальнего Востока. В результате древнего оледенения появились острые пики на Алтае, в Саянах, Прибайкалье и Забайкалье, на Становом нагорье.

В ледниковые эпохи на территории Сибири располагались крупные ледяные массивы. Особенно велики они были на архипелаге Северная Земля, в горах Бырранга (полуостров Таймыр), а также на плато Путорана на севере Сибири. Обширное горно-долинное оледенение было 270—310 тыс. лет назад на Верхоянском хребте, Охотско-Колымском нагорье и в горах Чукотки. Эти области принято считать центрами оледенений Сибири. Следы этих оледенений —

многочисленные чашеобразные углубления горных вершин — цирки (кары), огромные моренные валы и озёрные равнины на месте вытаявшего льда.

135—280 тыс. лет назад на Алтае, в Саянах, Северном Забайкалье и на Становом нагорье преобладал так называемый сетчатый тип оледенения. Если бы посмотреть с высоты птичьего полёта на эту картину, то можно было бы увидеть, как на фоне ледников возвышаются свободные ото льда плато и вершины гор.

В горах так же, как и на равнинах, возникали озёра у ледяных плотин. Периодически озёра переполнялись, и гигантские массы воды через невысокие водоразделы с невероятной скоростью устремлялись в соседние долины, врезаясь в них и образуя огромные каньоны и ущелья. На Алтае, в Чуйско-Курай-ской впадине, до сих пор сохранились «гигантская рябь», «котлы высверливания», ушелья и каньоны, огромные глы-бы-отторжениы, «сухие водопады» и другие следы потоков вод, вырывавшихся из древних озёр 12—14 тыс. лет назад. Для создания таких форм рельефа требовалась скорость потоков в десятки метров в секунду — какой не бывает сейчас ни на одной реке.

В Швейцарии, в Альпах, по дороге из Люцерна в Лугано, есть 495 м.кв. российской территории. Помните знаменитый переход Суворова через Альпы во время Швейцарского похода? В 1799 году, русские войска героически разбили французов у Чертова моста, вблизи альпийской деревушки Андерматт, где сейчас есть кусочек территории России, которую выделили России члены местной швейцарской общины еще в конце XIX века.

В 1799 году, в ходе Швейцарского похода Суворова, на Чертовом мосту развернулись драматические события.

Дорога вдоль реки Рёйс от деревни Урзерн к Чёртову мосту проходила через узкий, шириной до 3-х метров, туннель «Урзернская дыра» длиной 60 метров, который оборонял французский отряд. Русские воины обошли туннель по горам и неожиданно появившись с другой стороны, разгромили французский отряд. Французские войска, находившиеся на противоположном берегу, начали разрушать мост, чтобы русские не смогли перейти на другую сторону. А русские солдаты, разобрав находившийся поблизости сарай, связали доски офицерскими шарфами и накрыли ими провал, образовавшийся в арке. Одновременнос этим, егеря вели перестрелку с французами, находившимися на противоположном берегу. Под огнём противника, русские войска смогли отбросить французов далеко за мост. Затем, Чёртов мост, в течение нескольких часов, был отремонтирован русскими солдатами, чтобы по нему переправились главные силы Суворова.

Рядом с Чертовым мостом, в небольшом альпийском домике, находится ресторан «Суворов» и он же музей Суворова. К сожалению, мы не попали в него т.к. он был закрыт. Те, кто его посещал, рассказывают о гостеприимном хозяине, который и экскурсию проведет, и расскажет много интересного, и накормит.

В конце XIX века, отдавая честь памяти подвигу Суворова, освободившего их от французов-оккупантов (да-да, тогда швейцарцы считали французов оккупантами) члены местной общины вынесли решение о безвозмездном выделении России 495 кв. метров земли. Был установлен мемориал, и этот небольшой участок стал территорией России. В отвесной скале, в изломах каменных пластов — контур арки, в ней лежит 12-метровый крест. Под ним огромными бронзовыми буквами написано по-русски: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». Рядом с крестом бронзовый меч с лавровым венком.

Среди внешних факторов (экзогенных) формирования рельефа особо выделяются древние оледенения. В геологическом прошлом России наблюдались длительные холодные периоды, во время которых образовались мощные ледники. Ледники зарождались в центрах оледенения с прохладным и влажным климатом Скандинавии, на Северном Урале, Таймыре. Отсюда льды растекались и занимали не только обширные равнинные пространства суши, но и моря — Балтийского, Белого.

Деятельность ледника проявилась с особой силой на Русской равнине, на севере и северо-западе которой толщина льда достигала 2-3 км. Зато в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке обширны участки горного оледенения.

Огромные движущиеся массы льда изменяли рельеф территории, формируя его морфоскульптуру. Глыбы вмёрзших в лёд твёрдых массивно-кристаллических пород при движении производили работу большой разрушительной силы. Они, с одной стороны, выравнивали и сглаживали рельеф, придавая удивительную равнинность вершинам гор (Хибины), с другой — выпахивали глубокие борозды. В результате сглаживания рельефа сформировались так называемые «курчавые скалы» и «бараньи лбы», особенно представленные на Кольском полуострове.

В направлении движения ледника видны ледниковые шрамы в виде трещин и борозд. В тектонических трещинах сформировались озёрные котловины, вытянутые с северо-запада на юго-восток. Так образовались многочисленные озёра Карелии.

В более южных районах при таянии льда из него выпадали валуны, пески, суглинки — морена. Морена покрывала территорию почти сплошным плащом. Из-за разности её толщины сформировались моренные равнины, холмы и гряды, придавая местности пологоволнистый характер. По краю ледника возникли конечно-моренные гряды.

Считается, что на территории России в четвертичное время образовалось несколько конечно-моренных гряд.

К югу от конечно-моренных гряд возникли обширные водно-ледниковые равнины. Огромные массы воды, вытекающие из-под тающего ледника, содержали песчаный материал, который откладывался в низинах. В результате поверхность выравнивалась и формировались плоские песчаные поля (Мещерская низменность).

Одновременно обильные талые текучие ледниковые воды расчленяли поверхность, способствуя развитию эрозионного рельефа. Возникали многочисленные ложбины, по которым впоследствии потекли современные реки.