Артиллеристы группировки «Отважные» обстреливают позиции ВСУ с самоходных установок «Акация». У бойцов оригинальные шевроны красного цвета, что отличает их от остальных российских военных, а еще они используют красный скотч. Это полевая система опознавания «свой-чужой». Украинская армия использует те же приемы. Современные камуфляжи похожи один на другой, поэтому яркие метки – это единственный способ быстро понять, кто находится перед тобой. Какими еще средствами пользуются военные, чтобы отличить своих от чужих? И как работают секретные системы опознавания? Об этом рассказывает программа «Совбез» на РЕН ТВ.

Российские конструкторы создадут для боевой экипировки военнослужащих «Ратник-3» индивидуальные системы распознавания «свой-чужой». Разработка поможет предотвратить на поле боя потери от так называемого «дружественного огня».

На данный момент подобная система, основанная на радиолокационных датчиках, применяется в авиации.

«Прежде всего, предстоит учесть не только технические характеристики новой системы распознавания, но и условия ее применения, возможности радиоэлектронной борьбы противника и множество других факторов. В настоящее время наши специалисты занимаются разработкой возможных алгоритмов работы данной системы», — сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения» Альберт Баков.

Ранее сообщалось, что в состав перспективной боевой экипировки «Ратник» третьего поколения будут интегрированы портативные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Основу снаряжения составит экзоскелет, который будет облегчать физические нагрузки и защищать бойца от травм.

В данный момент для связи и разведки российские военнослужащие используют комплекс «Стрелец». С его помощью командир может отслеживать в режиме реального времени положение бойцов на тактической карте, а также получать данные о физиологическом состоянии — прибор регистрирует пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Кроме того, «Стрелец» способен передавать координаты цели и другие данные на беспилотники, в штаб или в артиллерийские батареи.

Учеными Южного федерального университета проводился поиск путей совершенствования систем связи и радиолокации, в том числе малогабаритных антенн с высоким уровнем коэффициента усиления. В качестве одного из элементов построения сверхширокополосных фазированных антенных решеток (ФАР) использовалась антенна Вивальди.

«Предлагаемая конструкция антенны Вивальди позволяет сократить количество СВЧ-материала, необходимого для производства излучателей антенной решетки, не менее чем на 29 процентов. Попутно упрощается конструкция несущих элементов антенной решетки за счет снижения массы как самих излучателей, так и вспомогательных частей», — сообщил доктор технических наук, профессор Юрий Юханов.

Имитатор ложных целей, в свою очередь, представляет собой макет антенной решетки Ван Атта с подключенным к ней блоком управления отраженным сигналом.

«Такая разработка позволит управлять характеристиками рассеяния, изменяя частотный спектр и уровень отраженных сигналов, имитируя различные объекты. Это устройство можно использовать в системах скрытой связи и в качестве маяков в аэронавигации — для скрытой идентификации свой-чужой», — отметил старший научный сотрудник Илья Мерглодов.

Ложные воздушные цели могут иметь намного большую эффективную площадь рассеивания и другие сигнатуры, чем истинная цель. Радары противника воспринимают имитаторы как цели другого класса, движущиеся в различных направлениях, с разными скоростями и ускорениями. В итоге ракетные установки ПВО противника не могут получать необходимые целеуказания и бездействуют или бьют по ложным целям.

В ходе испытаний поставленных Турции зенитных систем С-400 «Триумф» была протестирована и система распознавания «свой-чужой». Секретную приставку, защищающую свои самолеты от дружественного огня, изготовили по стандартам НАТО в России.

Система распознавания «свой-чужой» — один из ключевых элементов противовоздушной обороны, тщательно засекреченный и охраняемый. Известны случаи, когда после угона боевых самолетов к вероятному противнику государствам приходилось полностью менять ответчики в ВВС и других родах войск. По данным The Drive, Турция была вынуждена заказать систему опознавания в России из-за задержек с созданием собственного комплекса и, как только турецкие оборонщики справятся с этой задачей, на зенитных комплексах установят запросчики местного производства.

Как бы там ни было, на испытаниях под Анкарой «Триумфы» подтвердили заявленные характеристики. В течение нескольких дней они наблюдали за воздушными целями: двумя современными истребителями американского производства F-16, более старым F-4E Phantom II и вертолетом неизвестной модели. На земле им противостоял полный комплект С-400: панорамный радар 91Н6Е, всевысотный обнаружитель 96Л6Е и радар подсвета целей и управления огнем 92Р6Е. Пилоты старались создать зенитчикам максимум проблем: летали на сверхмалых высотах, ставили электронные помехи, атаковали с разных направлений, пытаясь найти «мертвые зоны» противовоздушной обороны, но тщетно — тренировки неизменно завершались уверенным захватом цели. Так же без нареканий отработала и система «свой-чужой».

Коды государственного опознавания ВВС НАТО (MK-XII IFF) основаны на стандарте STANAG 4193. Сам по себе он не является секретным документом, хотя НАТО его не публикует. Установленная на турецких «Триумфах» система распознавания «свой-чужой» использует самую сложную разновидность кода, mode 4. Неизвестно, насколько соответствует гибридная российско-турецкая система всему комплексу секретных кодов НАТО, но ясно, что она не прибавит спокойствия пилотам альянса, знающим, что их «явки-пароли» известны российским зенитчикам.

Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин поддержал идею создания в России единой системы госопознавания («свой-чужой»), с общими стандартами для всех родов войск. 14 февраля Рогозин посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Казани. Одним из них стал Казанский электротехнический завод (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии»), выпускающий средства госопознавания для армии и флота.

Как рассказал «Известиям» представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Игорь Ваган, вице-премьер поддержал предложение руководства корпорации создать на базе

казанских заводов кластер по разработке и производству системы

«свой-чужой».

— Дмитрий Рогозин согласился, что необходимо продолжить развитие системы госопознавания, обеспечить интеграцию и единый формат устройств, использующихся в различных родах и видах войск, сформировать общие стандарты для всех производителей аппаратуры этого типа, — сказал Ваган.

Система госопознавания состоит из двух базовых элементов: запросчика и ответчика, которые обмениваются зашифрованными по специальному стандарту сигналами. Она устанавливается на боевую технику сухопутных войск, военно-морского флота и военной авиации. Использование систем «свой-чужой» позволяет избежать так называемого дружественного огня.

Как пояснил Игорь Ваган, центром разработок и развития системы госопознавания может стать НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко, где были созданы первые российские устройства этого типа.

— На базе казанских предприятий — «Радиоприбор», Казанский электротехнический завод и еще нескольких — планируется создать единый кластер с собственным конструкторским бюро, центром научных разработок и серийным заводом, — отметил представитель КРЭТа.

По его словам, сейчас в мире существует две эффективно работающие системы госопознавания — российская и американская — и предприятия кластера могли бы предложить свои разработки ряду зарубежных партнеров.

В рамках кластера появляется возможность разделить функции разработки и серийного производства. При этом сохраняется возможность для общения конструкторов и инженеров-технологов, что позволяет постоянно совершенствовать производимые изделия.

В ходе совещания с руководством концерна Дмитрий Рогозин предложил совместно с руководством республики разработать «дорожную карту» по созданию этого кластера, рассказывает представитель КРЭТа.

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в Госкорпорацию «Ростех») завершила разработку системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), сообщили «РГ» в пресс-службе компании.

Программно-аппаратный комплекс предназначен для определения государственной принадлежности самолетов военной и гражданской авиации и их распознавания с целью защиты «своих» летательных аппаратов от ошибочного поражения.

— Большинство систем опознавания «свой-чужой» на сегодня уже технически устарели. Высокая энергетическая заметность такого оборудования является важным демаскирующим фактором, которым может воспользоваться противник при поражении цели, — отметила первый замгендиректора Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления Инна Григоренко. — В новом программно-аппаратном комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика, что позволяет существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности работы всей системы.

Благодаря модульному принципу построения она может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов. Помимо ПАК ФА речь идет о Су-35С и Ил-76.

В 2016 году система успешно прошла предварительные испытания и показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и механических повреждениях.

Как уже писала «РГ», первые пять истребителей-невидимок Т-50 поступят в строевые части ВКС России в 2017 году. Сейчас идут испытания нового реактивного двигателя для этого самолета.

Т-50 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки и производства компании «Сухой». Согласно открытым данным, в конструкции самолета применены композиционные материалы на основе углепластика, что сильно снижает его радиолокационную заметность. Для нового истребителя подготовлена многофункциональная радиоэлектронная система, которая не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия. Т-50 вооружен сдвоенной 30-мм пушкой, в боекомплект которой входит 100 снарядов. Основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, располагаются в двух внутренних отсеках. Кроме того, 14 ракет могут быть размещены на внешних точках подвески.

Российские спецназовцы получат уникальные, сверхкомпактные устройства определения «свой-чужой» — «Око». Новый прибор станет обязательным аксессуаром их боевой экипировки. Он позволяет командирам подразделений в ночное время незаметно для противника определять местоположение своих бойцов, а также скрытно, не выходя в радиоэфир, отдавать команды боевого управления. С его помощью также можно координировать действия при ночном десантировании с парашютом.

По словам экспертов, для спецподразделений опознание и координация действий ночью — критически важны. Но решения этой проблемы на Западе до сих пор нет. Именно поэтому «Око» можно считать уникальной российской разработкой.

— В настоящее время устройство проходит испытания в подразделениях спецназа, — рассказал «Известиям» разработчик гаджета, директор ООО «Зенит» Николай Горбунов. — Мы ожидаем рекомендаций по доработке изделия. Со следующего года начнем серийные поставки «Ока» в спецподразделения российской армии и других силовых структур.

Еще одна важная особенность: «Ока» — это возможность незаметной передачи сигналов боевого управления без использования радиоэфира. Это можно сделать азбукой Морзе — нажатием на кнопку, расположенную на корпусе фонаря. Набор из «точек» и «тире» вибрацией повторится на приборе другого военнослужащего. Скрытый виброзвонок передается как от командира к бойцу, так и в обратную сторону.

Также «Око» позволяет командиру быстро определить, где именно на поле боя находятся его подчиненные. Достаточно подать радиокоманду — и приборы «своих» военнослужащих заработают в режиме стробоскопа. И командир легко увидит их в тепловизионный прицел.

— Для спецподразделений проблема скрытного опознания «своих-чужих» на поле боя стоит очень остро, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Использовались специальные метки, которые видны только в приборах ночного видения (ПНВ). Но сейчас ПНВ доступны террористам-боевикам, и метки уже демаскируют. Также боевикам доступны современные радиосканеры. Радиосвязь между бойцами спецподразделений идет по шифрованному каналу, и понять, что они говорят, невозможно. Но зафиксировать сам шифрованный радиобмен достаточно легко. Обнаружив такие сигналы, боевики понимают, что рядом действует спецназ. Проблемы с опознанием зачастую приводят не только к провалу операции, но и к гибели военнослужащих от дружественного огня.

В декабре 2012 года при освобождении заложников в Сомали французское спецподразделение из-за ошибок с опознанием и дружественного огня понесло потери. Один военнослужащий был убит, несколько ранено. Боевики успели казнить заложника. За два года до этого ошибки опознания привели к гибели заложницы во время операции американской DEVGRU в Афганистане.

- Татуировка как опознавательный знак

- Система опознавания «Пароль»

- Кто есть кто в «собачьей свалке»

- Российская система опознавания

- Тувинский феномен

- Бич американской армии

- Речевой тест для украинских солдат

- «Три в одном в трех измерениях»

- И еще одна попытка

- «Бой вслепую»

- «Свой-чужой»

- Как опознают российские танки

Татуировка как опознавательный знак

Бойцы запрещенного в России «Азова» использовали методы американских индейцев – набивали наколки. У некоторых сдавшихся в Мариуполе националистов на теле нет живого места. Многие татуировки запрещено показывать по телевидению. Племенная боевая раскраска сыграла против них самих. Кто-то пытался сбежать из города в гражданской одежде, но характерные татуировки выдали боевиков. Хотя телесные отметки могут быть полезны.

«Татуировка той же самой группы крови. Частенько ее выкалывают или на плече, или на груди. На груди в принципе правильнее. А для чего татуировка на груди: раненый человек без сознания попадает куда-то, его нужно быстро реанимировать», – пояснил военный эксперт.

Система опознавания «Пароль»

Небо над российскими военными контролируют комплексы «Бук-М3». Каждая радиолокационная станция и зенитный ракетный комплекс оснащены системой опознавания. Называется «Пароль».

«Направляется сигнал на летательный аппарат, оборудование на данном летательном аппарате, получив этот сигнал, в автоматическом режиме дает определенный ответ, который проверяют на отправляющей станции. И если он совпадает с тем ответом, который должен быть, то этот аппарат считается своим. И на радаре рядом с ним появляется отметка, что это проверенный», – говорит эксперт.

Звучит просто как принцип работы автомобильной сигнализации. Но система настолько технически сложная и дорогая, что создать ее смогли только две страны в мире – СССР и США.

Кто есть кто в «собачьей свалке»

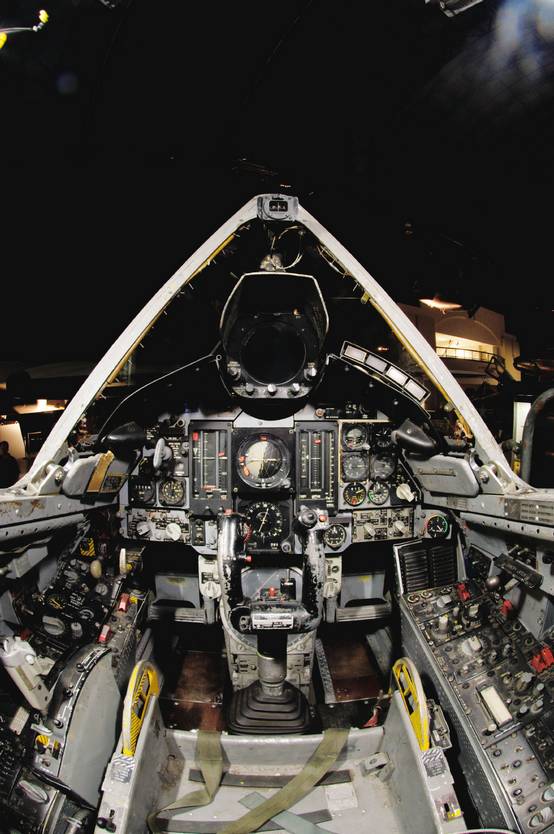

На фронтовых истребителях IV поколения МиГ-29 и Су-27 (а последний наряду с дальним перехватчиком МиГ-31 также широко использовался в системе ПВО страны) была установлена уже модернизированная система «Пароль-2Д».

Ее радиолокационный запросчик СРЗ-1П выдает запрос о государственной принадлежности цели автоматически по импульсу от бортового радиолокационного прицельного комплекса самолета. Он излучает кодированные сигналы, принимает ответные сигналы с другой системой кода, дешифрует их и при соответствии полученного кода действующему, выдает метку опознавания на экран систему единой индикации (СЕИ), отображающую ее на индикаторе на фоне лобового стекла (ИЛС) рядом с меткой объекта.

Это оборудование работает в трех режимах: общевойсковое опознавание с нешифрованным запросом, общее имитостойкое опознавание с шифрованным запросом, индивидуальное опознавание по принципу «где ты?» на дальности действия РЛПК. Разрешающая способность по дальности в 1-м режиме 500, во 2-м – 1000 и в 3-м – 4000 метров. Время готовности к работе станции не более 2,5 минуты, в бою она может непрерывно работать 15-25 секунд, что достаточно для типовой атаки, остальное время запросчик «молчит».

Самолетный радиолокационный ответчик СРО-2П предназначен для общего неимитоостойкого и имитостойкого опознавания самолета по принципу «свой-чужой», индивидуального опознавания по принципу «кто ты?» и «где ты?», выдачи аварийных сигналов «бедствие» (определение местоположения самолета, терпящего бедствие по запросу) и «тревога» без запроса, информации о высоте полета и остатке топлива. Также возможен режим «радиомолчание». При том же времени готовности не более 2,5 минуты он может непрерывно работать до 20 часов, что позволяет включать его заранее.

Это и сегодня достаточно совершенное оборудование. Кроме собственно говоря опознавания самолетов в воздушном пространстве оно обеспечивает и работу системы телекодовой связи ТКС-02, которая дает летчикам и командиру группы самолетов возможность автоматизированного обмена тактической информацией. Это по сути «электронное поле боя», которое было реализовано у нас еще в начале 80-х гг., а «продвинутая» Америка решает эту задачу только сейчас.

Однако не только большие значения массы и энергопотребления являются принципиальными недостатками такого оборудования и у нас, и за рубежом. Внедрение быстродействующих цифровых вычислителей с большим объемом оперативной памяти позволило вновь заняться вопросом имитации правильного ответного сигнала. Если еще в 90-х гг. миллион возможных комбинаций кодов действительно обеспечивал «нераскалываемость» системы в бою, то сегодня такой уверенности уже быть не может.

И еще один момент. Сигнал запроса, как и излучаемый радаром сигнал обнаружения цели, вызывают на ней срабатывание системы предупреждения об облучении РЛС противника (СПО). Она говорит пилоту «тебя видят!» еще до начала атаки и у него появляется достаточно времени, чтобы предпринять ответные действия. Потому еще в 60-х гг. в Соединенных Штатах Америки и в Советском Союзе практически одновременно начались работы по созданию оптических и инфракрасных неизлучающих (пассивных) средств опознавания воздушных целей.

В то время на советских истребителях МиГ-23 уже стояли теплопеленгаторы – приборы, позволявшие «тихо» находить воздушную цель вне ее видимости без включения локатора и системы «свой-чужой». Станция ТП-23М истребителя МиГ-23МЛ была разработана для выдачи целеуказания ракетам «воздух-воздух» средней дальности Р-23Т, Р-24Т, Р-40ТД и малой Р-60 или Р-13М в диапазоне 60° по азимуту и 15° по углу места (т.е. по вертикали). Она была создана на базе оборудования полуавтоматического наведения ракет «воздух-поверхность» Х-23М. В режиме работы Т-II за счет сужения сектора работы до ±7° по азимуту и ±3° по углу места она может увеличивать масштаб изображения. В основном режиме Т-III эта станция осуществляет автосопровождение целей, маневрирующих с угловыми скоростями до 6 – 8 град./с. Информация от нее выводится на ИЛС самолета так, что летчик продолжает видеть все воздушное пространство, не опуская взгляд на индикаторы на приборной доске.

Однако ни это оборудование, ни более совершенные системы ТП-26 самолетов МиГ-23МЛА/МЛД и МиГ-25ПД не давали изображения цели, достаточно качественного для ее идентификации. На ИЛС пилот обычно видел просто яркую засветку. Не лучше было и американское инфракрасное оборудование, созданное для тяжелого палубного перехватчика IV поколения Грумман F-14A/B/D «Томкет». Его много раз пытались модернизировать, но без толку. Оно потребляло слишком много электроэнергии, было большим и тяжелым, а уродливый «нарост» под носовой частью F-14 портил его аэродинамику.

На рубеже 80-х гг. советская морская авиация перевооружилась сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22М (код НАТО Backfire). Они давали гораздо меньше времени для ПВО корабля, чем старые Ту-16К и Ту-95К. Не было уверенности в их надежном и своевременном (то есть до момента, когда ракетоносец сможет выполнить пуск) уничтожении даже при использовании ракет. Дальняя AIM-54А/С «Феникс» была слишком ненадежной и «не держала» маневрирующую цель, а легкая AIM-7F/M «Спэрроу» требовала сближения с объектом атаки на дистанцию не более 40-50, а лучше – 10-20 км.

В такой ситуации перехватчик должен был подойти, сам оставаясь «невидимым», иначе предупрежденный вовремя экипаж Ту-22М просто уйдет от него на скорости – слишком велики дистанции догона, и на них превосходство F-14 по скорости перед русским «Бэкфайром» недостаточно.

И американцы были вынуждены искать альтернативные способы обнаружения и «тихого» опознавания цели. Для F-14 была создана новая станция AN/ALQ-100, но это была обычная телекамера, способная работать только в условиях достаточной видимости. Она стала несколько легче и экономичнее прежнего оборудования, требовавшего криогенного охлаждения датчика, но размеры внешнего модуля с объективом и матрицей лишь выросли.

Российская система опознавания

Российские военные испытывают аналогичную систему в современной боевой экипировке «Ратник». Электроника защищена от воздействия средств радиоэлектронного подавления противника.

«В эту систему заложена передача команд, получение анализа о войсках, где находится боец, о его состоянии, даже психологическом. То есть, очень много параметров, которые заложены были изначально в эту систему», – говорит военный эксперт Александр Синюгин.

На Украине наши военные используют простой практичный способ опознавания друг друга. Делают повязки на руках и ногах из цветной ткани или скотча. Значение имеет даже сторона тела – правая или левая. Так можно определить диверсантов.

Тувинский феномен

Американские индейцы стали родоначальниками не только боевого окраса, но и шифрования. Есть даже такой термин – «шифровальщики навахо». В годы Второй мировой войны представители этого племени работали радистами в американской армии. Их язык не мог понять в принципе никто, потому что не существовало даже алфавита. Этот метод используется до сих пор, в том числе на Украине.

«Известен случай, когда так же говорили тувинцы. Украинцы не могли этого понять. Я думаю, что можно для этого использовать языки многих меньшинств, просто нужно иметь в виду, что не нужно повторяться, потому что если постоянно будут общаться тувинцы между собой, там в конце концов найдут переводчика с этого языка», – считает эксперт.

Прием уже назвали тувинским феноменом. Так называемые слухачи из ВСУ не могут расшифровать перехваченные переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык. Так же делали их прадеды во время Великой Отечественной войны.

Бич американской армии

Пехота чаще остальных родов войск страдает от дружественного огня. Происходит это по одной основной причине: атакующий не знает позиций союзных подразделений. На самолетах, кораблях и танках уже давно установлена система «свой-чужой». У солдат она внедряется только сейчас.

«В том же американском камуфляже есть маленьких кармашек, который отстегивается и появляется инфракрасная метка. То есть, в темноте свои люди опять же своих видят на близком расстоянии», – рассказал военный эксперт Михаил Медведков.

Дружественный огонь долгое время считался бичом американской армии. Сейчас военнослужащие оснащены комплексами геопозиционирования. Координаты передаются на командные пункты всех эшелонов управления – от командира отделения до штабов в Пентагоне.

«Как гласит один из законов Мерфи, дружественный огонь – не самый дружественный. На самом деле, от дружественного огня гибнут постоянно, причем в первой кампании, которую вели США в Ираке в 1991 году, количество жертв от дружественного огня было очень большим. То есть, оно достигало чуть ли не трети всех потерь», – отметил военный историк Михаил Поликарпов.

Речевой тест для украинских солдат

В украинских вооруженных формированиях нет единой формы. По факту каждый носит то, что хочет или может достать. Чтобы не перестрелять друг друга, украинские боевики начали использовать цветной скотч. Сначала желтого цвета. Но в 2015 году ополченцы под Дебальцево сделали тоже самое, чтобы не отличаться от боевиков. Теперь ВСУ перешли на синий цвет. А диверсантов выявляют с помощью старинной практики – шибболет. Это речевой тест для тех, у кого украинский язык не родной.

«На Украине пытаются использовать этот же метод, предлагая людям произнести слово «паляница». Справедливости ради, у нас есть люди с музыкальным слухом, которые умеют это произносить правильно. И на Украине есть местные жители, которые паляницу произносят не так. Даже был целый ряд инцидентов, когда украинских жителей или даже солдат арестовывали, подозревая в них русских диверсантов», – рассказал эксперт.

«Три в одном в трех измерениях»

Все вышеперечисленные оптические системы имеют еще один крупный недостаток – они (а особенно станции, установленные на F-14) рассчитаны на «плоский» воздушный бой, когда их носитель и цели находятся на близких высотах. Естественно, такая идеальная ситуация не всегда бывает даже при перехвате тяжелого неманевренного бомбардировщика, а в воздушном бою между истребителями и вовсе исключена. Проектируя аналогичное оборудование для высокоманевренных истребителей IV поколения, конструкторы советского НПО «Геофизика» успешно решили задачу маневренного боя «на оптике». Созданные ими обзорно-поисковые системы для самолетов МиГ-29 и Су-27 имеют близкие функции и различаются лишь «мощностью» – исходя из отличий в ожидаемых условиях применения и размерностей носителей.

Оптико-электронная прицельная система ОЭПС-27 (изделие 31Е) истребителя Су-27 предназначена для поиска, обнаружения и сопровождения воздушных целей по их тепловому излучению и для решения прицельных задач по воздушным и наземным целям. Она включает оптическую локационную лазерную систему ОЛС-27 (36Ш), нашлемный целеуказатель «Щель-3У», блок цифровых преобразователей БЦП, блок датчиков БД, а управление ею осуществляет цифровая ЭВМ Ц-100 (СЦВ-2).

Она может работать по воздушным целям на всех высотах, при любом ракурсе, на фоне земли и воды, облачности (кроме грозовой), в любых метеоусловиях и при организованных ИК-помехах, то есть когда противник выбрасывает тепловые ловушки или включает стационарную «лампу инфракрасных помех». В основу ее логики положен принцип многоканальности получения информации о цели и многообразия вариантов применения в режимах ведущего (основного) или вспомогательного канала.

Совместно с бортовым РЭО в режиме основного канала ОЭПС-27 обеспечивает всеракурскное обнаружение, сопровождение воздушных целей, прицеливание в ближнем воздушном бою с применением ракет Р-73 в заднюю и переднюю полусферы, или пушки в ППС, а в дальнем бою с применением совместно с РЛПК – пуск ракет Р-27 с радиолокационной и тепловой головками самонаведения, включая их «энергетические» варианты с повышенными дальностями и ускорениями. Стрелять из пушки ГШ-301 калибра 30 мм по данным ОЭПС можно с дистанции от 200 м и до максимальной дальности действия орудия.

Основной блок квантовой оптико-электронной поисковой станции ОЭПС-27, разработанной Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ) на рубеже 80-х гг. для истребителя IV поколения Су-27. Справа – нашлемная система целеуказания «Щель-3У» Фото автора

Система ОЭПС-27 обрабатывает цели на дальностях от 30 м до 27 км при скорости цели до 1500 км/ч у земли и 3500 км/ч на высоте при нормальной перегрузке от –5 до +8 единиц. В дальнем ракетном бою углы крена могут составлять до ±80°, а тангажа – до ±40°. Система нормально функционирует при температурах за бортом от -50° до +50°С. В ближнем бою при дальности до 10 км ограничений по углам нет. В режиме основного канала точность сопровождения цели не хуже 5 угловых минут.

Масса ОЭПС-27 без кабелей 178 кг, общее потребление от сети переменного тока 220/115В 400 Гц – 3550 ВА, от сети постоянного тока 27 В – 450 Вт. На подготовку ее к работе надо не более трех минут, а непрерывно она может работать до трех часов, что позволяет включать ее до начала воздушного боя заблаговременно. После длительного включения она требует «отдыха» в течение 25 минут для восстановления температуры хладагента – она имеет криогенное охлаждение, требующее особых мер безопасности при техническом обслуживании.

Конечно, это было многовато и сложновато, но приемлемо. Когда Восточная Германия, Польша и другие страны бывшего «соцлагеря» оказались в НАТО, потенциальный противник смог испытать и изучить авионику МиГ-29 во всех подробностях при помощи специалистов-разработчиков – НПО, где они создавали это оборудование, превратились к тому времени в АО и с удовольствием «на договорных началах консультировали» иностранцев. Полученный опыт он использовал для разработки своих аналогичных систем, которые появились, например, на истребителе Еврофайтер «Тайфун» II.

Натовские системы обычно имеют три канала – лазерный, телевизионный и инфракрасный (правда, не всегда совмещенных в один блок, как было у нас), и обеспечивали решение примерно тех же задач с тем же общим недостатком – «тихое» опознавание цели возможно только по телевизионному изображению и делал это не компьютер, а летчик, который как и в старые времена обязан был «на зубок» помнить со всех ракурсов силуэты множества летательных аппаратов всех времен и народов – своих и потенциального противника.

В принципе, в этой области возможности среднего летчика (если он не ленится выполнять свои служебные обязанности в части боевой учебы) все еще намного выше, чем у любого самого совершенного компьютера. Однако в темное время суток сама природа затрудняет опознавание объекта «по телевизору» – нужен тепловизор. Единственный на сегодня самолет, оснащенный тепловизором, пригодным для опознания воздушных целей – это МиГ-31 со станцией 8ТП, дающей монохромное изображение объекта в ИК-диапазоне. Но оно более-менее читаемо лишь на малых дальностях. Кроме того, это оборудование еще больше и тяжелее, чем станция ОЭПС-27 и может работать только в узком секторе по курсу самолета.

И еще одна попытка

Сегодня технические проблемы F-22 как-то отошли на второй план по сравнению с теми, что имеют место в процессе создания и постановки на вооружение ненамного менее дорогого и гораздо более массового многоцелевого тактического истребителя F-35 «Лайтнинг» II поколения V+. И среди главных недостатков этого самолета остается его недостаточная эффективность в решении задач завоевания господства в воздухе.

Нельзя сказать, чтобы разработчики этого невезучего самолета и его суперсложного БРЭО ничего не предпринимали, скорее даже наоборот – они просто «фонтанируют» новыми идеями улучшения своей продукции, требуя, как обычно, все больше денег и времени на их реализацию. Похоже, если они убедят Пентагон в необходимости всего этого, то будут обеспечены твердым заработком до гробовой доски. Однако ничего нового в идеологии эти «гении аферы» не придумали – осталась та же самая идея интеграции оптических и радиолокационных данных и хранения основного массива образов цели на суперкомпьютере на земле.

В части опознавания противника сегодня вернулись к старой идее получения «электронного образа цели» и сравнения его с базой данных, размещенной на земле. Именно в таком ключе задумана новая система TRACE (Target Recognition and Adaption in Contested Environments – распознавание целей и адаптация к сложным условиям). Так что же, американские фирмы хотят продать Пентагону «лежалый товар»?

Конечно, не совсем так. Новинкой в данном случае является не способ получения качественного радиолокационного 3D-изображения воздушной цели (самолётный радар с синтезированной апертурой мог делать это уже лет тридцать назад), и не способ передачи данных, а архитектура «система-на-чипе», которая дает снижение массы оборудования по сравнению с существующим системами радиолокационного опознавания «свой-чужой» более чем в 30 раз, а потребляемой мощности – в 50 раз!

Да, последнее важно, и особенно для самолета, на котором её собираются применить в первую очередь. Действительно, перегруженный электроникой F-35 страдает от дефицита электроэнергии на борту. И если этот фактор удастся хотя бы ослабить, его оборудование сможет работать более эффективно. Но что даст экономия массы для роста тактико-технических характеристик этой машины?

Новое оборудование должно получиться легче имеющегося на 44 кг (напомним, это ожидаемый, еще не достигнутый показатель). Много это или мало?

Если при установке нового оборудования меньшей массы далеко от центра тяжести машины (что в нашем случае и планируется) полностью перепроектировать планер и другие системы самолета, то можно получить экономию массы, в 2-8 раз большую, чем разница масс старого и нового оборудования. Возьмем среднее значение этого коэффициента 5,0 – тоже очень оптимистичное. Это хорошо, но дорого – надо приделывать силовой каркас, менять обшивку, баки и много чего еще и стоит делать, только если разница между старым и новым большая. Если ничего больше не переделывать, то добавочной экономии не будет.

Итак, в случае максимального использования эффекта экономии массы можно надеяться на прирост взлетной тяговооруженности на 0,9%, а боевой – на 1%, в «дешевом» же варианте эти показатели вырастут только на символических 0,2%. Удельная нагрузка на крыло уменьшится в лучшем случае на 1%, а если планер не переделывать – на 0,2%. Если экономию массы использовать для увеличения запаса топлива, прирост радиуса действия в случае «большой модификации» может достичь 2,7%, а если планер не менять – то лишь 0,5%. Напомним, обычный допуск на летные характеристики боевого самолета сегодня остается куда больше этих цифр. Он равен -3%.

Отсюда резюме: весь этот проект очень похож на очередной «распил бюджета в особо крупном размере». В проекте, который ведет «черная дыра американского военно-промышленного комплекса» Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA), будут участвовать четыре крупных компании, специализирующихся на боевой электронике, включая гиганта американской индустрии Teledyne Scientific and Imaging, который разрабатывает авиационное оборудование военного назначения вот уже скоро сто лет. Такая фирма мелкими проектами не занимается.

Но может быть, смысл все же есть?

Представим на минутку, что систему TRACE удалось создать, интегрировать в комплекс оборудования самолета, например, того же F-35, и она прекрасно работает, отличая самолеты российского производства от машин, разработанных в США, Западной Европе, в Японии, в Южной Корее, на Тайване в других странах «свободного мира». Что же это даст пилоту F-35 в бою?

Представим, где-то летит МиГ-29. Чей он – российский, польский, а может быть украинский? А если на подходе старый добрый F-4 «Фантом» – он же может быть турецкий, но может быть и иранский? А вот идет группа Су-27 – она китайская, вьетнамская, индонезийская или российская – обстрелять или пропустить? И таких примеров можно привести множество, про вертолеты всех классов и транспортные самолеты я и не говорю!

Конечно, Америка спит и видит, когда её союзники будут вооружены только её самолетами и вертолетами, но пока вынуждена оплачивать покупку для ВВС полностью подконтрольного ей Афганистана российских вертолетов Ми-35 и Ми-17, поскольку машины Сикорского в этой горной стране летать могут не везде. А что говорить о государствах, которые сейчас являются ее союзниками, но которые правительство США полностью контролировать не может – например, о Бразилии, Индии, Малайзии? Они не зря не отказываются ни от американской, ни от российской авиатехники.

Но может быть, опознав тип самолета, пилот F-35 сможет оперативно оценить состав его вооружения и летные данные и правильно построить маневр хотя бы на начальной стадии боя? В принципе, при заявленном разрешении системы 0,3 м с определенной долей вероятности можно будет понять, что несет обнаруженный самолет на внешней подвеске, по крайней мере, он узнает, что у него под крылом – баки, бомбы или ракеты. Но вот какие именно – это уже вопрос для TRACE неразрешимый.

Вряд ли система сможет и опознавать конкретные модификации самолетов. И это тоже важно, потому что разница в тактико-технических характеристиках внешне похожих Су-27 и Су-35 более чем существенная.

Ну и последнее – оборудование TRACE не имеет преимуществ перед существующими системами опознавания ни по скрытности действия (оно использует активный сигнал, который прекрасно обнаруживает СПО, предупреждая пилота обнаруженного самолета), ни по помехозащищенности. Для него потенциальному противнику даже не нужно создавать новых средств радиоэлектронной борьбы – вполне годятся и те, что уже есть.

Отсюда напрашивается вывод: даже если действительно можно будет опознавать самолеты противника по их радиолокационному или оптическому образу, вряд ли это заменит классические системы радиолокационного опознавания. Точно так же и фантастические возможности бортовой электроники в условиях воздушной войны никогда не сделают ненужными три составные части классической формулы воздушного боя: скорость – маневр – огонь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

«Бой вслепую»

Значение радиолокационных систем «свой-чужой» резко возросло, когда в 50-х гг. на вооружение истребительной авиации стали поступать управляемые ракеты. Их дальность пуска быстро увеличивалась и уже к началу следующего десятилетия типовые дистанции воздушного боя превысили расстояния, на которых человеческий глаз может различать хотя бы самые общие детали силуэта самолета-цели. А чаще всего пилот даже не видел его визуально, а только на индикаторе своей бортовой РЛС. В середине пятидесятых годов перехватчики стали не только ночными, но и всепогодными, что тоже обостряло вопрос опознавания целей.

Появление околозвуковых, а затем и сверхзвуковых бомбардировщиков и крылатых ракет, летящих в стратосфере, резко сократило время, отпущенное для выхода на цель и атаки. Сама она пока могла выполняться только в заднюю полусферу, т.к. при атаке «в лоб» скорость сближения ракеты «воздух-воздух» со сверхзвуковой мишенью достигла 4000-5000 км/ч и ее система наведения не успевала отслеживать перемещение цели.

К середине 60-х гг. задача всеракурсного наведения ракет начала постепенно решаться. Это потребовало не только повышения точности определения текущих координат цели головками самонаведения ракет, локаторами на земле и на перехватчике, скорости реакции систем управления и быстродействия вычислительных устройств, но и создания нового поколения радиолокационных систем опознавания «свой-чужой». Однако вспыхнувшая в то время война во Вьетнаме, а также арабо-израильские и индо-пакистанские войны показали, что боевые действия истребительной авиации отнюдь не сводятся только к перехвату бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Основное значение по-прежнему имеет маневренный воздушный бой между истребителями, который и обеспечивает завоевание господства в воздухе, остающееся ключом к успеху кампании.

Одним из способов достижения тактического преимущества за счет дезинформации противника, которые американская авиация начала применять в войне во Вьетнаме, стали попытки имитации «правильного» ответного сигнала системы «свой-чужой». Для этого тщательно изучалось и испытывалось все его соответствующее оборудование, которое удавалось заполучить в качестве трофея или украсть.

Однако на самолетах и комплексах ПВО, которые Советский Союз поставлял на экспорт за пределы Организации Варшавского Договора (в так называемой комплектации «Б») и системы опознавания ставились в экспортном исполнении, отличающемся от того, что применялось в собственных вооруженных силах, и в армиях стран ОВД. И только когда 6 сентября 1976 г. предатель В. Беленко перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П, противник заполучил образцы оборудования, которые его интересовали больше всего.

Именно радиолокатор РП-25 «Смерч» и система госопознавания в составе радиолокационного запросчика-ответчика СРЗО-15, станции активного ответа СО-69 и радиолокационного ответчика СРО-2Н и стали самой тяжелой потерей того дня.

Но нет худа без добра. Необходимость срочной замены «взломанного» оборудования на всем парке самолетов подтолкнула к завершению тянувшуюся уже много лет и вечно недофинансированную программу создания новой общевойсковой системы государственного опознавания «Пароль». Она вошла в состав оборудования не только модернизируемых старых и создававшихся в то время новых боевых самолетов IV поколения, но и ракетных комплексов ПВО, а также всех типов сухопутной и морской военной техники. Система «Пароль» стала действительно общегосударственной, единой для всех видов вооружённых сил и совместимой с соответствующими системами гражданского сектора.

«Свой-чужой»

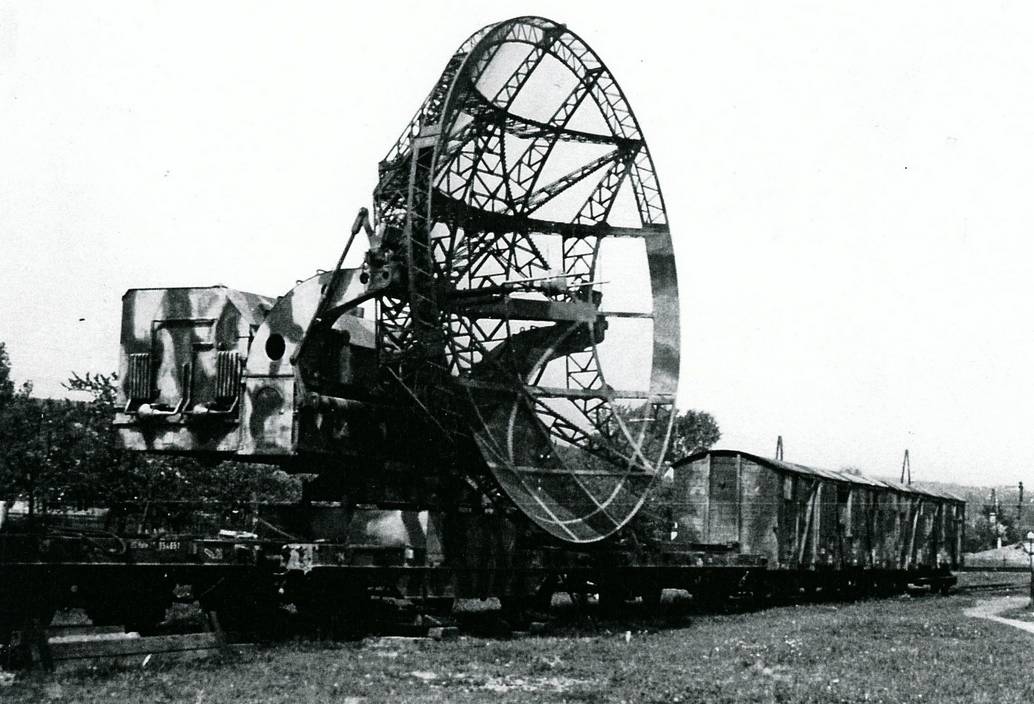

Тогда стала очевидна необходимость каких-то инженерных мер. Как часто бывает, их поиск в разных странах шел примерно в одинаковом направлении. В результате в Германии, Англии, США и в Советском Союзе появились первые образцы радиолокационных ответчиков системы государственного опознавания «свой-чужой», которые и сегодня остаются обязательным атрибутом всех летательных аппаратов, за исключением спортивных и легких воздушных судов любительской постройки.

На самолете было установлено легкое малогабаритное и экономное с точки зрения потребления электроэнергии радиоустройство, которое принимало сигнал от радиолокационной станции (РЛС) и в ответ излучало собственный сигнал, который был закодирован. Первые ответчики работали только с наземными РЛС системы ПВО и служили для управления перехватчиками при отражении групповых налетов авиации противника. Оператор радиолокатора видел на своем индикаторе кругового обзора (ИКО) много отметок от воздушных целей. Те, что светились равномерно, были противником, а свои пульсировали определенным образом. Он визуально отличал одни от других и по радио давал команды наведения их пилотам, указывая направление на противника, его курс, высоту и скорость полета.

Первый в мире серийный радиолокационный ответчик «свой-чужой» FuG 25 был создан в Германии в 1940 г. и с тех пор началось бурное развитие этого оборудования – этот процесс был вызван стремлением противника «обмануть» или «заглушить» работу системы опознавания.

Постепенно радары все шире стали появляться и на самолетах. Сначала это были тяжелые двухмоторные перехватчики ПВО, с 1942 г. англичане массово стали их ставить на бомбардировщики, а с 1943 г. они же и американцы начали использовать ночные дальние перехватчики для «свободной охоты» над территориями, оккупированными немцами, а затем и над самой Германией. Немецкие ночные истребители с РЛС также вели «свободную охоту» за английскими и советскими ночными дальними бомбардировщиками вплоть до того, что старались подстеречь их на посадке.

Самолетные РЛС работали на тех же частотах, что и наземные станции, и отличить их сигналы часто было сложно. Фактор «более чем одной РЛС» заставил использовать в системах опознавания уже не основной сигнал радара, а специальный, излучаемый особой приставкой-запросчиком – также шифрованный. Ответный сигнал имел другой код, способ формирования которого постепенно усложнялся, поскольку существовало опасение (ничем пока не подтвержденное, но как оказалось – небезосновательное), что противник будет пытаться имитировать ответный сигнал «я свой самолет» – ЯСС.

В 1943 г. на оснащенных радарами серийных перехватчиках ПВО стали появляться не только ответчики «свой-чужой», но и запросчики, хотя они весили уже довольно существенно, потребляли гораздо больше электроэнергии и требовали установки отдельных антенн, создающих дополнительное аэродинамическое сопротивление. Тем не менее, необходимость такой системы на самолете уже ни у кого не вызывала сомнений, хотя защитить ее от воздействия природных и искусственных радиопомех долго не удавалось.

Например, именно из-за этого самолеты F-22A концерна «Локхид-Мартин» получились далеко не такими «продвинутыми», как были задуманы, в том числе и в части систем опознавания целей.

Как опознают российские танки

Современную бронетехнику тоже оснащают системами «свой-чужой», в первую очередь – танки. Но на Украине много и советской техники, которая есть в том числе на вооружении российской армии. Те же самые реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. На нашу наносят буквы: «Z», «V» и «O», которые стали уже настоящими символами специальной военной операции.

В российском Минобороны объясняли, что в этих буквах зашифрованы фразы: «За победу» и «Сила в правде». Кроме того, «V» означает: «задача будет выполнена». Буквы наносятся на корпус белой краской. «Z» стала самой популярной. Ее используют при организации акций, кампаний и флешмобов в поддержку российских бойцов.

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах – в программе «Совбез» на РЕН ТВ.