У каждой затонувшей или пропавшей без вести подводной лодки своя история, которую она хранит на дне океана.

Никто не знает сколько всего субмарин лежат на дне мирового океана. В нашей статье только 5 ПЛ, которые удалось найти на дне океана.

- Подводная лодка «М-95»

- Подводная лодка «Щ-212»

- Подводная лодка «Щ-211»

- Подводная лодка «U-307»

- Подводная лодка «U-701»

- Как проектировали первый советский атомоход

- Высокоскоростной «Кит»

- Строительство в условиях повышенной секретности

- Подготовка экипажа

- «Подледный» поход на Северный полюс

- Трагедия в Норвежском море

- Судьба первого советского атомохода

- Основные характеристики подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол»

- Как американцы нашли К-129?

- Подъем К-129 из воды

- Зачем американцам советская подлодка?

- С-117 (Щ-117)

- К-56

- К-429

Подводная лодка «М-95»

Вечером 12 июня «М-95» прибыла на Лавенсари, откуда утром 13 июня вышла в район Западно-Гогландского плеса. Не пробыв на позиции и суток, подводная лодка разрядила торпедные аппараты.

Оставшись без боезапаса, малютка была вынуждена была вернуться на Лавенсари. Загрузив торпеды на Лавенсари, 14 июня 1942 года подводная лодка снова вышла в море, в этот раз навсегда.

На следующий день наблюдательные посты противника на острове Гогланд и советские на острове Лавенсари, а так же катера дозора отметили большой силы двойной подводный взрыв по маршруту следования подводной лодки.

Масляное пятно в этом месте держалось до 11 июля 1942 года. «М-95» подорвалась на мине финского заграждения «Рукаярви-Б», всего 3 км восточнее бухты Сууркюля.

В начале мая 2015 года «М-95» была найдена экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы» у северо-восточного берега острова Гогланд.

Корпус подлодки лежит на глубине 63 метра. Взрыв мины, погубивший субмарину, произошел в носовой части корабля, когда он шел под водой.

Вероятно, через приоткрытый кормовой люк пытались покинуть погибшую подлодку оставшиеся в живых члены экипажа субмарины из кормовых отсеков, но не сумели этого сделать, так как, придавленный согнутым леером, люк до конца не открылся.

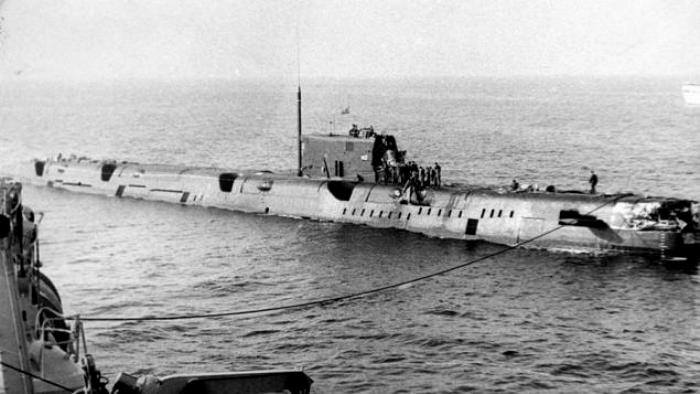

Подводная лодка «Щ-212»

Подлодка «Щ-212» на дне

2 декабря 1942 года «Щ-212» вышла в свой последний поход и направилась в район мыс Олинька.

11 декабря советская подлодка дала квитанцию о получении приказа отойти к Тендровской косе. Это было последнее известие о «Щ-212». Больше подводная лодка на связь не выходила и в базу не вернулась.

По данным радиоперехвата противника, командование сделало вывод, что субмарина погибла в результате атаки вражеской авиации при возвращении в базу 19 декабря к северу от мыса Синоп.

В 1975 году в 8 км юго-западнее острова Змеиный, при проведении плановых гидрографических работ на глубине 26 метров был обнаружен остов подводной лодки типа «Щ» X серии. Вероятнее всего, здесь и затонула «Щ-212» вместе экипажем, в составе 42 человек.

В 1976 году аквалангистами был обследован объеки. Выяснилось, что в результате внешнего воздействия на подводной лодке сдетонировали запасные торпеды – оторванная носовая оконечность субмарины находится рядом с кораблем.

В ходе контрольного траления обследуемого района были обнаружены и подорваны на месте 2 боевых зарядных отделения торпед, выброшенных в море при взрыве, а так же донная неконтактная мина немецкого образца.

В дальнейшем, силами аварийно-спасательной службы флота подводную лодку предполагалось поднять и детально обследовать, но этот план так и не был осуществлен.

45-мм орудие с субмарины, снятое во время водолазного осмотра в августе 1976 года, было установлено в Севастополе на экспозиции диорамы «Штурм Сапун-горы».

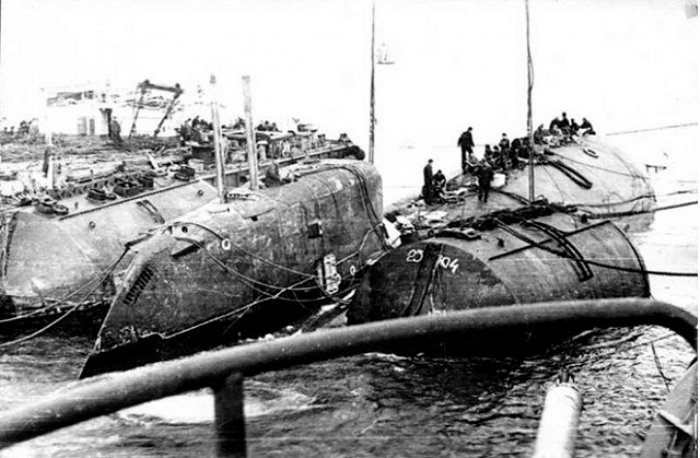

Подводная лодка «Щ-211»

Затонувшая «Щ-211» на дне

4 ноября 1941 года советская «Щ-211» пропала без вести. Вместе с субмариной в море навсегда остались 44 члена её экипажа.

В сентябре 2000 года в 9-11 км восточнее мыса Святого Атанаса на глубине 26 – 27 метров болгарскими дайверами был найден остов советской подводной лодки X серии.

Сильно обросший ракушками корпус подлодки «Щ-211» имеет множественные повреждения и сильно заилен, люки открыты. Часть корпуса – первый и фрагмент второго отсека оторваны, и находится на расстоянии 5 метров от субмарины. В первой половине июля 2003 года субмарину обследовали на дне моря.

Подводная лодка погибла от детонации запасных торпед в носовом отсеке в результате взрыва авиабомбы, но ни немцы, ни румыны, ни болгары не докладывали об атаке советских подводных лодок в данном районе в это время.

Вероятной причиной гибели субмарины можно назвать подрыв на мине румынского заграждения «S-18», выставленного минным заградителем «Дакия», либо атаку румынских или болгарских кораблей в период 17-30 ноября 1941 года.

В ходе работ на поверхность с подводной лодки были подняты предметы, которые сегодня являются частью экспозиции посвященной «Щ-211» в Музее Краснознаменного Черноморского флота в Севастополе. Музейными экспонатами стали так же 45-мм орудие и левый гребной винт подводной лодки.

Подводная лодка «U-307»

Затонувшая подлодка. Фотограф: Tanya Houppermans

В 2016 году в Баренцевом море найдена затонувшая немецкая подлодка «U-307».

За время службы «U-307» 13 раз выходила на боевое дежурство в Северную Атлантику, потопила одно американское грузовое, а также 50-тонный норвежский мотобот у побережья Шпицбергена.

29 апреля 1945 года лодка была атакована британским фрегатом «Лох Инш» у входа в Кольский залив, повреждена глубинными бомбами, аварийно всплыла и попала под огонь корабельной артиллерии, после чего затонула.

Подводная лодка «U-701»

В 1989 году на глубине 33 метра вблизи американского побережья у мыса Гаттерас была обнаружена затонувшая немецкая подводная лодка «U-701». На счету подводной лодки было 9 потопленных и 5 поврежденных судов.

7 июля 1942 года «U-701» патрулировала у мыса Хаттерас и была потоплена американским бомбардировщиком.

Обломки «U-701» оставались нетронутыми в течение 47 лет, пока не были обнаружены спортивным дайвером Уве Ловасом в зыбучих песках и течениях, где встречаются Гольфстрим и Лабрадорское течение.

Судно было построено 112 лет назад, в 1908 году. В эксплуатацию подлодка поступила в сентябре 1909 года. Она была более мощной и имела большую дальность действия, чем конкуренты того времени.

Несколько лет морские археологи и водолазы знали о нахождении обломков ранней подводной лодки у южного побережья Девона, однако полагали, что это было немецкое судно, затонувшее во время Первой мировой войны.

После трех лет исследования выяснилось, что лодка принадлежала Великобритании. Она была довоенным британским прототипом, известным как D1. У судна было два пропеллера, которые позволяли более быстро менять направление. Дальность плавания составляла 2000 морских миль, что было в два раза больше, чем у любой другой британской подводной лодки на момент ввода в строй.

Эксперты отмечают, что D1 мог оставаться в море как минимум неделю, выслеживая вражеские военные корабли, а не просто защищаться. Также подлодка была первой на вооружении королевского флота, которая могла выпускать торпеды из носа и кормы без необходимости разворота.

Ученые отмечают, что обнаружение обломков имеет большое историческое значение, поскольку именно это судно было первым в мире наступательной, а не оборонительньной подлодкой.

Ранее сообщили о том, что Пентагон раскрыл дальность действия своего гиперзвукового оружия.

Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» стала первой советской субмариной такого типа. Ее проектирование, а потом и строительство, не было простым. Но историческая ценность этого подводного крейсера несомненна. Один из основоположников отечественной ядерной энергетики академик Анатолий Александров писал по этому поводу главному конструктору Владимиру Перегудову: «Ваше имя войдет в историю техники нашей Родины как имя человека, совершившего крупнейший технический переворот в кораблестроении, по значению такой же, как переход от парусных кораблей к паровым». Об истории первого советского атомохода – в материале РЕН ТВ.

Как проектировали первый советский атомоход

Официальный старт разработке «объекта 627» – так в целях секретности назвали первую советскую атомную подлодку, был дан 9 сентября 1952 года. Проектировалась она как носитель единственной торпеды гигантского калибра.

Такая идея выглядела логичной. К началу 1950-х, когда работы над первыми атомными подлодками и в СССР, и в США вышли из стадии предварительных проектов, Советский Союз не имел подходящих средств доставки ядерного оружия на территорию своего главного противника – Америки. Бомбардировщик Ту-16 только начали испытывать, межконтинентальных ракет просто не существовало. А тратить лодку с уникальными возможностями для установки на ней обыкновенных торпед инициатору проекта – Первому главному управлению при Совете Министров СССР, не хотелось.

Неожиданная для Советского Союза ситуация, когда проект и тактико-технические характеристики, также как и предназначение корабля, определяли совсем не моряки, привел к ожидаемому результату: работы над проектом едва не были прекращены. Это произошло в 1954 году, когда атомщики, оценив, что их собственных знаний для завершения работы не хватает, все-таки пригласили экспертов Военно-морского флота.

Вердикт группы специалистов, которой руководил контр-адмирал Александр Орел, был однозначен: в варианте с вооружением лодки торпедой Т-15, имевшей диаметр в полтора метра, длину более 23 метров и вес около 40 тонн, проект бесполезен. Прежде всего потому, что стартовать к цели она могла лишь на расстоянии до 50 километров от нее, а линия противолодочной обороны США в те годы начиналась за 100 миль, то есть почти за 200 километров от берега.

Было еще одно обстоятельство, превращавшее лодку в легкую мишень для противника. После пуска гигантской торпеды длиной почти в четверть общей длины лодки корабль приобретал колоссальную положительную плавучесть и большой дифферент на корму. Другими словами, едва выпустив торпеду, лодка почти наверняка выскакивала на поверхность моря и не имела возможности сразу погрузиться. А для обороны у нее были всего два обычных торпедных аппарата с двумя торпедами.

Высокоскоростной «Кит»

Проект срочно переработали: лодка получила восемь носовых торпедных аппаратов с боезапасом в два десятка торпед. Среди них должны были быть и атомные: к тому времени их боевые части уже начали проходить испытания. А главным оружием лодки, как и планировалось, стала скорость. В Советском Союзе уже знали, что американцы поместили новую энергетическую установку в корпус лодки, мало чем отличающийся от классических корпусов субмарин Второй мировой войны. Это существенно ограничивало их подводную скорость: у первой в мире атомной лодки, «Наутилуса», она составляла 23 узла, у второй, «Сивулфа» – 20 узлов.

Советские конструкторы начали искать наиболее обтекаемую форму подлодки нового типа. И нашли оригинальное решение: идеальной формой для движения под водой они сочли форму морских млекопитающих, в том числе китов. На них-то и стала похожа первая советская атомная субмарина, на испытаниях развившая подводную скорость в 28 узлов даже не на полном ходу. За свою форму, которую унаследовали и все последующие подлодки, первый атомный крейсер получил прозвище «Кит».

Строительство в условиях повышенной секретности

Первая отечественная АПЛ была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе №402 (сейчас «Севмаш»). Строительство шло ускоренными темпами и было строжайше засекречено. Нельзя было даже выносить чертежи в цех, где строился атомоход. Перед рабочей сменой корабелы заходили в специально отведенное помещение, читали чертежи и запоминали их. С полученной информацией шли трудиться.

Сегодня практически невозможно представить, как с помощью одной логарифмической линейки так оперативно просчитывались многочисленные варианты параметров отдельных систем и компоновка отсеков в целом. К концу 1954 года завод №402 располагал основной массой рабочей документации: было разработано 5 500 из намеченных к выпуску 7 400 чертежей.

Для АПЛ все создавалось с нуля: сам корабль и его начинка – приборы, механизмы, навигационное оборудование, производственная база, материалы, вооружение. С целью сохранения секретности работы по изготовлению деталей корпуса в заготовительных цехах производились по 12 другим заказам, где заказчиками значились самые различные предприятия различных ведомств. Например, детали для АПЛ делались якобы для торгового флота и должны были отправляться в Архангельск. И те, кто был связан с заготовкой корпусных деталей, не имели полного представления о том, что делали в самом засекреченном цехе №42.

«Что фактически строится, что создается – никто не знал! Весь корабль был разбит на такие ячейки, на такие составные части, что трудно было представить! Это потом уже, впоследствии узнали весь монолит этого корабля, как он состоит, из чего, когда он уже был построен и спущен на воду. А до этого эти режимы секретности настолько четко выполнялись, так была продумана система, что сейчас просто приходится удивляться», – вспоминал главный инженер Севмашпредприятия (с 1988 по 1994 год) Федор Шушарин.

Всего в создании атомохода участвовало 135 предприятий со всей страны. 17 декабря 1958 года первую советскую атомную подлодку передали Военно-морскому флоту.

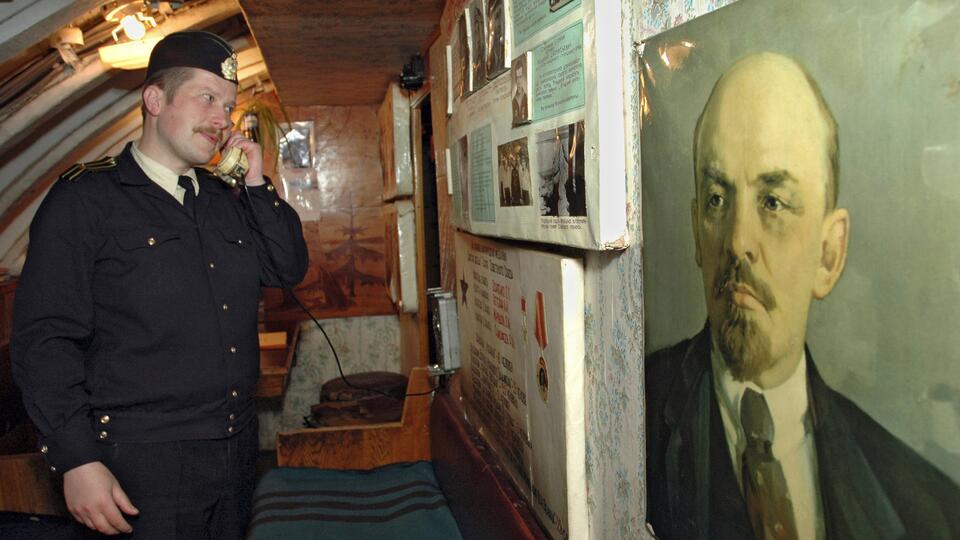

Подготовка экипажа

Секретность сохранялась и для экипажа. Его в ноябре 1954-го направили для обучения управлению реактором на первую в мире атомную электростанцию в Обнинске. Моряки получили указание: носить гражданскую одежду, называть друг друга только по имени, никому не говорить, что они подводники. Нельзя было произносить слово «реактор». Даже на занятиях преподаватели называли его «кристаллизатором» или «аппаратом».

Чтобы моряки могли заранее изучить свой корабль, в их распоряжение предоставили не только атомную электростанцию, но и специально построенный неподалеку от нее рабочий стенд с таким же реактором, как на подлодке. Кроме этого, морякам приходилось проверять на себе и многие конструктивные и дизайнерские решения новой лодки, для чего были построены в натуральную величину макеты всех ее отсеков. Их сооружали из фанеры и деревянных чурбаков, а трубопроводы и кабельные трассы обозначались пеньковым веревками с соответствующей маркировкой.

Таким образом и конструкторы, и экипаж могли видеть всю лодку как на ладони, что позволило не только грамотно обустроить первую советскую субмарину, но и избежать многих проблем.

«Подледный» поход на Северный полюс

Первой в Советском Союзе атомной подводной лодке пришлось быть не только объектом для испытаний технических нововведений для атомного флота. Ей довелось «лично» проверять возможности ядерных субмарин. Уже в 1959 году она начала регулярные плавания подо льдами – сначала под кромкой, а потом и под серьезным паковым льдом.

В июле 1962 года впервые в истории отечественного ВМФ атомоход К-3 совершил длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Вместе с экипажем командир Лев Жильцов вел подлодку прямо к «макушке» Земли. Прежде всего морякам предстояло подтвердить, что К-3, как и подобные ей корабли, способны на длительные походы подо льдами. Кроме этого, экипажу «Ленинского комсомола» предстояло пройти точку Северного полюса в подводном положении и подняться из-подо льда на поверхность. Все задачи были выполнены успешно, за 178 часов лодка прошла в подводном положении 1294 мили и трижды – 15, 18 и 19 июля – всплывала почти точно на полюсе.

В то время не было подробной карты с отметками глубин и подводных вершин. АПЛ передвигалась фактически вслепую и вглухую. Работать приходилось в тяжелейших условиях: толща льда отражала шумы собственных винтов, порождая слуховые иллюзии.

В какой-то момент акустики заметили: глубина под килем резко снизилась. Специалисты изучили эхограмму. Так был обнаружен подводный хребет на дне Северного Ледовитого океана – это стало крупнейшим географическим открытием ХХ века. Обнаруженный хребет позже назвали в честь известного океанографа Якова Гаккеля, а вклад первой советской атомной подлодки в открытие отметили, назвав в ее честь одну из вершин подводного хребта.

Трагедия в Норвежском море

Одними успехами служба К-3 «Ленинский комсомол», конечно, не ограничивалась. И хотя печальный счет авариям на советских атомных субмаринах открыла не она, а первый атомный ракетоносец К-19, события 8 сентября 1967 года привели к самым тяжелым на тот момент последствиям.

Лодка уже заканчивала боевую службу в Норвежском море, когда в первых двух отсеках произошел пожар, унесший жизни 39 моряков. Пострадал и остальной экипаж, когда, чтобы не допустить взрыва торпед, командир приказал уравнять давление в отсеках, и из первых двух внутрь лодки хлынул отравленный продуктами горения воздух. В итоге лодке пришлось возвращаться на базу в надводном положении.

Позднее в ходе следствия выяснилось, что причиной трагедии стала то ли жадность, то ли глупость кого-то из рабочих, во время планового ремонта заменившего медную уплотнительную прокладку на гидравлической системе высокого давления на паронитовую (смесь асбеста с пластиком). Со временем уплотняющее поле раскисло и порвалось при очередном скачке давления.

Судьба первого советского атомохода

Несмотря на периодические проблемы, связанные с тем, что лодка эксплуатировалась в тяжелейших условиях, К-3 «Ленинский комсомол» оставалась в боевом составе флота до октября 1987 года – почти три десятилетия. За это время она шесть раз выходила на боевые службы и за 14 тысяч ходовых часов прошла в общей сложности почти 129 тысяч миль, то есть почти шесть раз обогнула Землю по экватору.

После того, как подлодку окончательно списали, она долгое время ожидала решения своей участи. Из первого советского подводного атомохода хотели сделать музей, подобно тому, как стал музеем атомный ледокол «Ленин», но у Минобороны долгое время не было на это средств. И лишь осенью 2020 года было окончательно решено, что подлодка «Ленинский комсомол» перейдет на вечный прикол на «Острове Фортов», где станет главным экспонатом будущего Музея военно-морской славы.

В доки «Кронштадтского морского завода» легендарную субмарину завели еще зимой 2022-го. За это время «Ленинский комсомол» преобразился. В первую очередь внешне: рабочие заменили почти тысячу квадратных метров металлической обшивки. Установили 8 блоков – будущие опоры для экспоната. Удалось сохранить и некоторые детали внутри подводной лодки.

27 августа 2022 года лодка К-3 «Ленинский комсомол» покинула Кронштадт – начался первый этап ее транспортировки в Музей военно-морской славы. Субмарина пройдет путь до акватории Выборгского судостроительного завода, где ее погрузят на баржу вместимостью более десяти тысяч тонн, а затем направят в порт Кронштадта. Там подводную лодку распилят на две части и установят на самоходные оси. И уже по земле субмарину отправят к месту постоянной дислокации на «Остров Фортов».

Основные характеристики подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол»

- Скорость (надводная/подводная): 15,5/30 узлов.

- Рабочая глубина погружения: 300 метров.

- Автономность плавания: 50–60 суток.

- Экипаж: 104 человека.

- Водоизмещение (надводное/подводное): 3065/4750 тонн.

- Длина: 107,4 метра.

- Ширина корпуса: 7,96 метра.

- Вооружение: 8 носовых торпедных аппаратов 533 мм, 20 торпед, в обычной комплектации – 6 с ядерными зарядами по 15 килотонн.

Подводная лодка К-129 вышла в Тихий океан из базы, расположенной на Камчатке, на боевое патрулирование 24 февраля 1968 года. В плавание она находилась 12 суток, после чего перестала выходить на связь.

Лодка должна была подать сигнал о прохождении контрольного рубежа, но так и не сделала это. В итоге 8 марта в СССР объявили тревогу.

На поиски субмарины Советский Союз отправил 30 кораблей разного класса и авиационную технику, но ее так и не нашли. Спустя почти 2 месяца поисковые работы завершились, а 98 человек экипажа признали погибшими. В отличие от СССР Америка решила все-таки разыскать затонувшее судно и поднять его со дна. Но зачем же американцев понадобилась советская лодка?

Как американцы нашли К-129?

В 1950-ом советские подводные лодки периодически подплывали слишком близко к границам США. Американцы были этим обеспокоены, поэтому расставили по Мировому океану чувствительные сейсмографы и гидрофоны. С их помощью можно было услышать звук двигателя субмарины и ее местонахождение.

Когда СССР направил в океан 30 кораблей, США засекла это. Американцы сделали выводы, что такое количество судов, может означать, что ведутся поиски затонувшей лодки. Чтобы убедиться в правильности предположения, они начали изучать записи. На одной из них был зафиксирован хлопок, напоминающий взрыв.

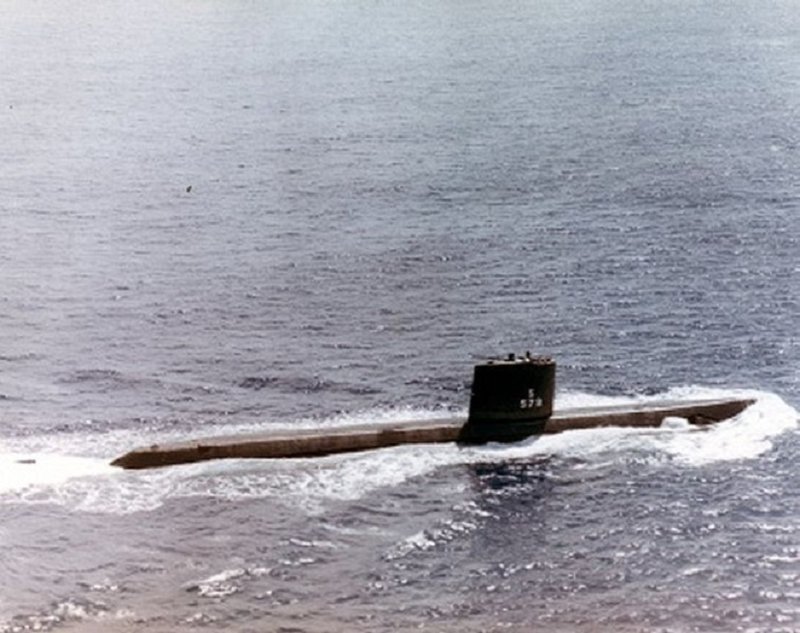

На место, где произошел хлопок, отправили лодку «Халибат». Через несколько недель К-129 была найдена. Она лежала на глубине 5000 метров, а ее корпус был деформирован, также в лодке была пробоина. К слову, СССР искали субмарину на глубине 500-600 метров.

Подъем К-129 из воды

Для извлечения подводной лодки американцы построили два уникальных судна. Секретность проекта была так высока, что даже судостроители не знали назначение лодок. По плану США одно судно должно было подцепить К-129 и поместить в другое, которое бы и доставило ее на сушу.

В 1974 план привели в действие. Но когда американцы начали поднимать носовую часть лодку, она частично обломилась. В итоге на поверхность удалось извлечь лишь небольшую ее часть и 2 торпеды. В носу К-129 было обнаружено 6 тел, их американцы похоронили в океане по всем правилам ВМФ СССР. В воде остались ракеты и основная часть лодки.

Зачем американцам советская подлодка?

Военная подводная лодка для американцев — ценная находка. Найти ее, значит получить возможность выяснить секреты Советского Союза. В К-129 американцев интересовало многое: конструкция подлодки, ее технические данные, механизмы, документы и другое. Но, конечно же, больше всего им важны были шифры, изучив которые, американцы могли выяснить, каким образом происходит кодировка информации в СССР. Ну и конечно ядерное оружие, которое располагалось в подводной лодке.

США повезло, СССР официально так и не заявил, о несчастном случае, произошедшем с К-129. Поэтому лодка считается бесхозной. Этот факт дал американцам возможность изучать ее и извлечь из воды. Если же Советский Союз сделал бы официальное заявление, место и сама лодка имели бы статус захоронения. В этом случае уже никому бы нельзя было проводить какие-либо манипуляции с субмариной без разрешения СССР.

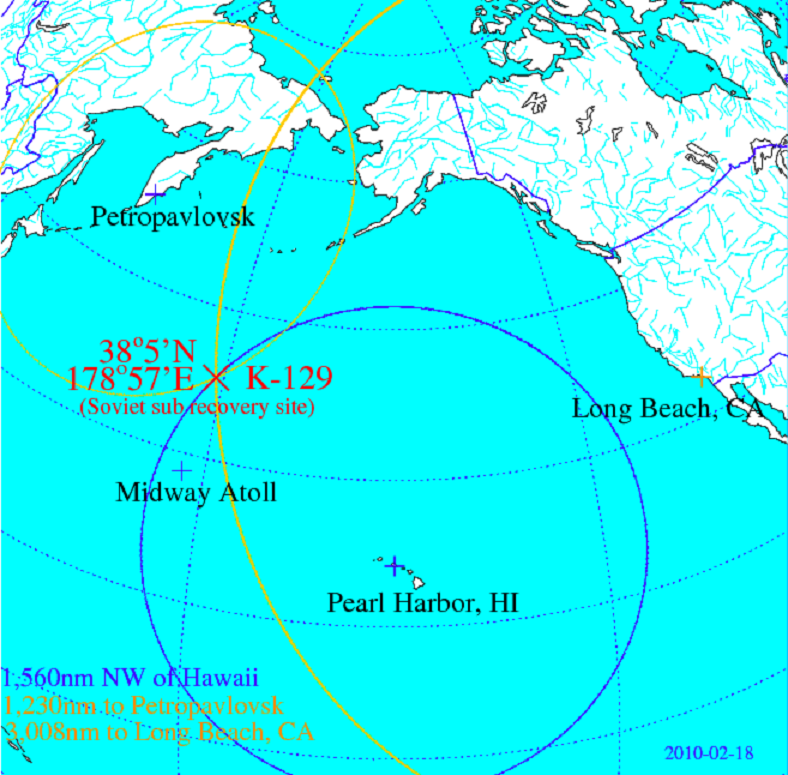

24 февраля 1968 года из бухты Крашенинникова на Камчатке в свой последний боевой поход вышла подводная лодка К-129 с 98 моряками и 3 ядерными ракетами на борту. 8 марта при загадочных и так до сих пор не выясненных обстоятельствах она затонула в Тихом океане в 2890 километрах к северо-западу от Гавайских островов.

Спустя шесть лет после трагедии американцы осуществили беспрецедентную инженерную операцию, попытавшись поднять погибшую субмарину с глубины в более чем 5 километров.

Уже в 1960-е подводные лодки, способные нести на своем борту ядерные баллистические ракеты, стали неотъемлемой частью военно-морского флота двух мировых держав — США и СССР. Первые советские субмарины, изначально спроектированные для оснащения подобным оружием, из-за его небольшой дальности были вынуждены выходить на боевое дежурство непосредственно к берегам вероятного противника, в первую очередь Соединенных Штатов. Не была исключением и К-129, входившая в состав 15-й эскадры, базировавшейся в поселке Рыбачий на Камчатском полуострове.

В свой очередной поход такого рода, оказавшийся последним, лодка вышла ранним утром 24 февраля 1968 года. Она вновь оказалась в Тихом океане во многом случайно: из предыдущего патрулирования корабль вернулся лишь за полтора месяца до этой даты, однако был вынужден заменить вышедшую из строя аналогичную субмарину. Оказавшись в открытом море, К-129 и 98 человек экипажа произвели пробное погружение, отчитались о его успехе и отправились дальше в режиме радиомолчания. В следующий раз на связь подлодка должна была выйти 8 марта после прохождения 180-го меридиана, международной линии перемены дат. Однако ни 8 марта, ни в последующие дни дежурные в Центральном командном пункте ВМФ сигнала от К-129 не дождались.

Активные поиски исчезнувшей субмарины советский флот начал лишь спустя две недели, но все усилия огромной эскадры кораблей успехом не увенчались. Слишком большим был вероятный район катастрофы, а никаких средств слежения за кораблем, которые могли бы пролить дополнительный свет на его судьбу, у СССР не было. Зато они были у США.

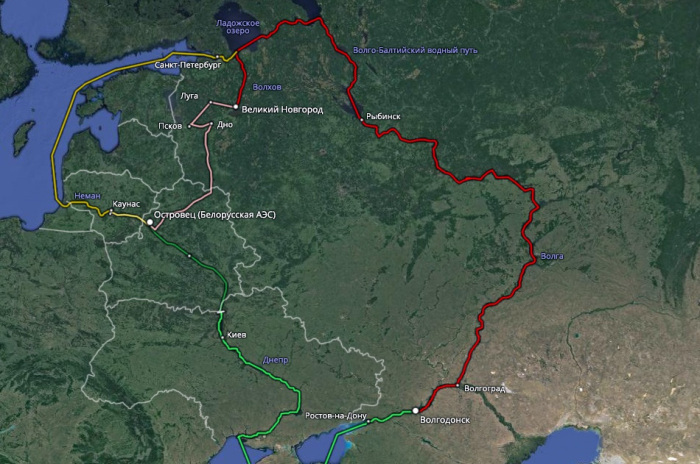

Красными точками отмечены противолодочные рубежи, на которых была развернута система SOSUS.

В 1950-е годы Соединенные Штаты начали масштабные работы по развертыванию гидроакустической системы SOSUS. В разных частях Мирового океана на предполагаемых маршрутах патрулирования советских подводных ракетоносцев были установлены многочисленные донные микрофонные решетки, главной задачей которых было «слушать» море в попытке обнаружить шум лодочных двигателей. Обратив внимание на необычную суету тридцати с лишним советских кораблей в северной части Тихого океана, американцы предположили, что подобная активность может быть связана с утерей одной из подлодок, после чего обратились к данным SOSUS.

Акустические станции системы, разумеется, имелись и в районе исчезновения К-129. Проанализировав накопленные данные, американские специалисты, по их заявлению, действительно зафиксировали некий «звук одиночного взрыва» в условном пятне площадью 30 квадратных миль совсем рядом со 180-м меридианом, в 1230 километрах от Камчатки и в 1100 километрах к северу от атолла Мидуэй. Пока советские корабли безуспешно искали иголку в стоге сена, у США появилась информация о конкретном участке, где могла произойти трагедия. Судя по этим данным, К-129 погибла 7 марта, за день до планируемого пересечения линии перемены дат.

В июле 1968 года, спустя четыре месяца после пропажи К-129, ВМФ США начал первую секретную операцию, получившую название Sand Dollar («Песчаный доллар»). Со знаменитой гавайской базы Перл-Харбор в определенный по данным SOSUS район отправилась уникальная подлодка USS Halibut («Палтус»), предназначенная для проведения специальных операций. Она была буквально напичкана самым современным на то время океанографическим оборудованием, включая сонары, водолазные камеры и подводный аппарат с видео- и фотокамерами. Несколько недель тщательных подводных исследований принесли свои плоды. В августе 1968 года останки К-129 были обнаружены.

Что произошло с К-129, установить до конца так и не удалось. Американцы полагали, что причиной катастрофы стало нештатное срабатывание двигателей находившихся на борту ракет Р-21. Официальной советской версией стало проваливание субмарины на запредельную глубину погружения из-за неисправности клапана в РДП — устройстве работы двигателя под водой, условно говоря, в трубе типа шноркеля, обеспечивавшей забор воздуха, необходимого для работы дизельного двигателя корабля. Многие же моряки ВМФ СССР при этом убеждены, что трагедию вызвало столкновение К-129 с преследовавшей ее американской подлодкой.

Лодка лежала на глубине чуть более 5 километров. В районе кормовой части рубки наблюдалась большая вертикальная трещина, были сильно повреждены и ракетные шахты. USS Halibut в ходе своей экспедиции сделала более 20 тыс. снимков погибшего корабля, после чего вернулась на базу, а в кабинетах штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли закипела аналитическая работа.

Спустя неделю после исчезновения советского ракетоносца на японскую военно-морскую базу Йокосука прибыла американская субмарина USS Swordfish («Рыба-меч»). Вскоре в одной из местных газет появилась фотография, на которой заметны некоторые повреждения в районе рубки корабля. Советские моряки уверены, что появились они в результате столкновения (скорее всего, непреднамеренного) с К-129.

Такого рода инциденты действительно не были редкостью в ходе холодной войны. Подводные лодки США и СССР, увлекаясь преследованием друг друга, порой сближались на критические расстояния. Однако могла ли американская «Рыба-меч» нанести такие катастрофические повреждения советскому кораблю, отделавшись (по крайней мере визуально) лишь погнутым перископом, остается дискуссионным вопросом. Согласно официальной версии, USS Swordfish столкнулась с айсбергом, находясь в паре тысяч морских миль от места гибели К-129.

Тем временем изучение снимков, сделанных USS Halibut, продолжалось около года. В 1970-м на совещании министра обороны США Мэлвина Лэйрда, советника по национальной безопасности Генри Киссинджера и оставшихся безымянными экспертов ЦРУ и ВМФ страны было принято решение попытаться поднять погибшую субмарину. Приз был сладок: интерес представляла и сама ее конструкция, и находившиеся на борту оружие, системы радиосвязи, шифрования, целеуказания, навигационные комплексы.

Здесь необходимо отметить: Советский Союз к этому моменту так официально и не признал потерю лодки. Соответственно, согласно букве закона, американцы имели полное право распорядиться ее останками, как они сочтут нужным. Найденный на дне Тихого океана корабль считался бесхозной собственностью, и даже назвать его братским воинским захоронением было нельзя. Извечный советский комплекс с отказом обнародовать собственные провалы и неудачи в конечном итоге позволил США воплотить в жизнь не имевший аналогов морской инженерный проект, получивший кодовое название «Азориан».

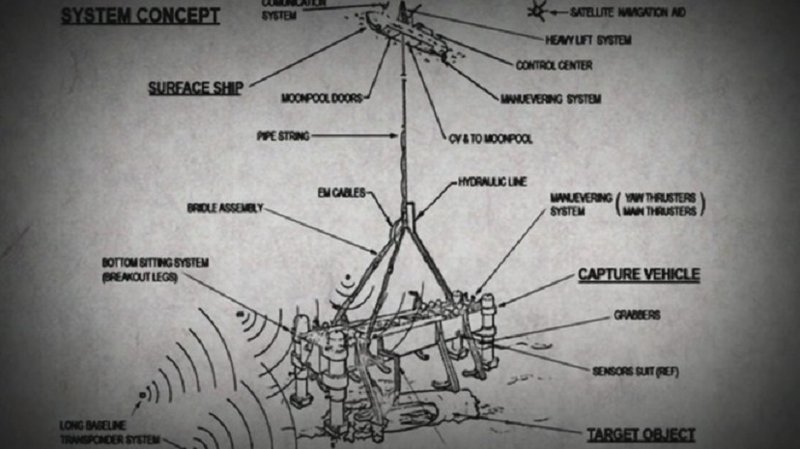

После разработки теоретического плана в ноябре 1972 года США приступили к его практической реализации. На двух расположенных в разных концах страны судоверфях независимо друг от друга были заложены уникальные судна, с помощью которых и предполагалось осуществить операцию по подъему К-129.

Главное из них получило название Hughes Glomar Explorer. Для создания правдоподобной легенды, обосновавшей бы его длительное нахождение в одной точке Тихого океана, и отвода советских глаз ЦРУ обратилось к услугам эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза, прославившегося не только странным поведением в последние годы жизни, но и своими порой революционными инженерными начинаниями. К тому же его компании были крупными подрядчиками Пентагона. Хьюз согласился быть ширмой всего проекта «Азориан». Согласно официальной версии, Hughes Glomar Explorer был предназначен для глубоководного бурения, а целью его был поиск перспективных железомарганцевых конкреций под океанским дном. Авторитет и репутация Хьюза были столь велики, что после презентации проекта многие конкурирующие компании всерьез заинтересовались аналогичной геологоразведкой.

Hughes Glomar Explorer, по сути, был замаскирован под плавучую буровую платформу, центр которой был увенчан гигантской металлической вышкой. Под ней находился так называемый «Лунный бассейн» длиной 60 метров — фактически огромная камера, куда и должна была быть тайно поднята К-129. При этом вся 100-метровая подлодка по объективным причинам туда бы не влезла, то есть американцы изначально рассчитывали лишь на подъем ее носовой и центральной частей, где находилось самое ценное с их точки зрения оборудование.

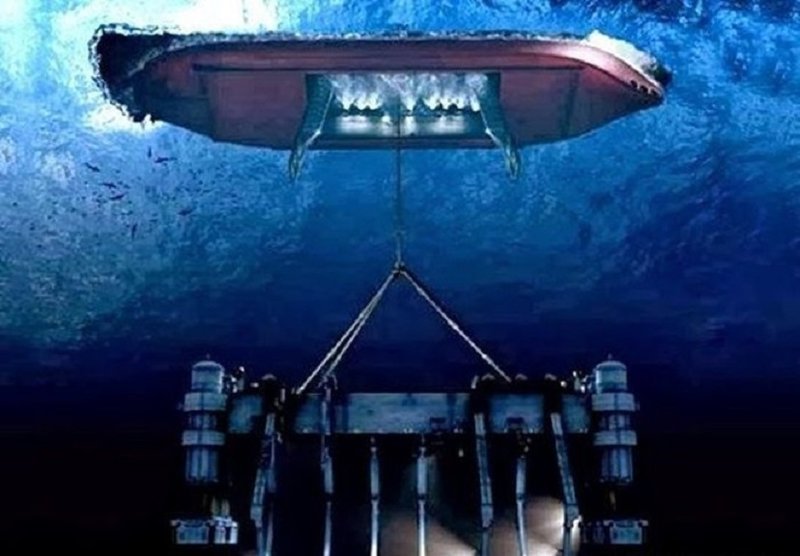

Вторым кораблем был самоходный док НСС-1, получивший прозвище «Клементина». Его дно раздвигалось, после чего в действие вступали клещи-захваты.

В общем схема операции была следующей. «Клементина», подойдя к «Эксплореру», погружалась под воду и заходила в «Лунный бассейн» материнского судна. Затем последнее отправлялось на место катастрофы, где зависало над ним.

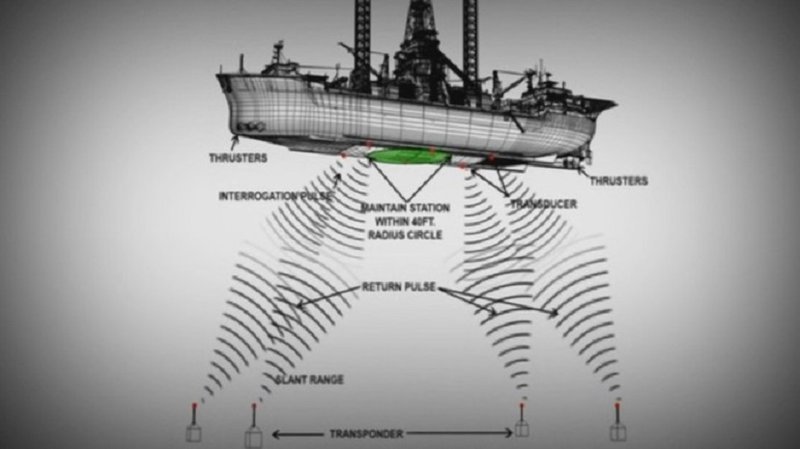

При этом крайне важно было обеспечивать устойчивость комплекса: волнение океана не должно было помешать подъему с глубины в 5 километров многотонного груза. Для этого американские инженеры разработали специальную систему с целым набором двигателей, причем позиционирование «Эксплорера» осуществлялось с помощью спутниковой сети точной ориентации «Транзит-С». Ее использование позволяло удерживать платформу над лодкой с точностью до 10 сантиметров.

Путешествие Hughes Glomar Explorer к району гибели К-129 заняло без малого год. Оказавшись летом 1974 года на месте, корабль начал погружение «Клементины» на дно с помощью постоянно удлинявшейся колонны стальных труб — примерно таким образом, каким осуществляется и глубоководное бурение. В общей сложности требовалось собрать почти 300 таких сегментов, сформировав 5-километровую систему, к которой к тому же необходимо было подвесить затонувшую субмарину.

СССР, конечно, не мог не обратить внимание на странные события, происходившие в богом забытом районе Тихого океана. Несмотря на прошедшие со дня катастрофы шесть лет, советские моряки не забыли загадочного исчезновения К-129 в 1968-м. В штабе ВМФ созрела версия, что за геологоразведкой, проводимой Хьюзом, скрывается нечто большее. К месту дислокации Hughes Glomar Explorer было отправлено сразу несколько судов, среди которых был и корабль измерительного комплекса «Чажма». Вертолет, имевшийся на его борту, неоднократно облетал американскую платформу, но кроме подозрительной активности на борту ничего более конкретного зафиксировать не смог. В Советском Союзе просто не верили в то, что операция по подъему подлодки с такой глубины технически возможна в принципе.

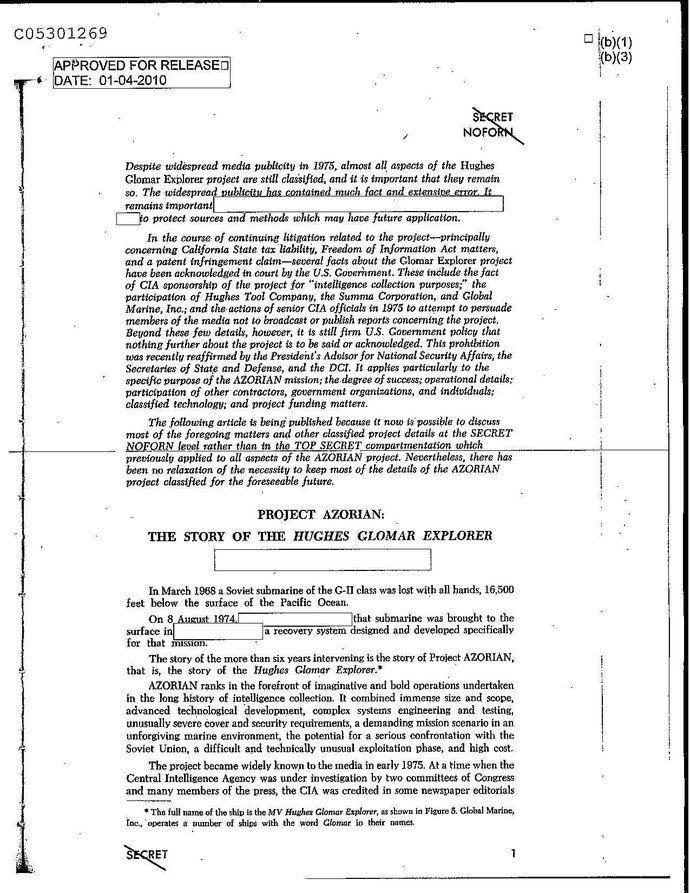

А возможна она была, хотя и назвать проект «Азориан» полностью успешным сложно. В 2010 году ЦРУ рассекретило доклад, посвященный ходу и итогам операции, однако в его тексте самые любопытные фрагменты, касающиеся конкретных результатов проекта, по-прежнему остались под цензурой.

Тем не менее определенное представление о них составить можно. Участники проекта в своих интервью СМИ и документалистам рассказали, что целью Hughes Glomar Explorer была 48-метровая носовая часть К-129. «Клементина» успешно захватила ее своими клещами, но в процессе подъема на поверхность значительная часть этого фрагмента отломилась и рухнула обратно на дно. Судя по всему, в распоряжении США остался лишь относительно небольшой 12-метровый участок субмарины.

Что конкретно находилось внутри него, до сих пор неизвестно. Точно можно говорить лишь о двух ядерных торпедах и телах шести советских моряков. Спустя некоторое время американцы перезахоронили их в соответствии с обычаем в море, накрыв флагом ВМФ СССР и под звуки советского гимна. Видеозапись церемонии была передана российским властям уже после распада Союза.

Первые детали проекта «Азориан» стали известны прессе еще в 1975 году, но до сих пор он полностью не рассекречен. Загадкой остается и настоящая причина гибели в Тихом океане подлодки К-129 и 98 советских моряков. За этой трагедией скрывается инженерная операция, в которой человечество в очередной раз испытало возможности своего разума. Эксперимент обошелся США в шесть лет работы и почти $4 млрд. Такова цена лишь одного — и не самого яркого — эпизода той холодной войны.

НАТО всё же обнаружило российскую подводную лодку в Средиземном море, но лишь через несколько дней.

Продолжительные поиски российской подводной лодки южнее Кипра завершились для США очень серьёзной неудачей. Российскую субмарину, вооружённую крылатыми ракетами «Калибр» всё же удалось обнаружить, однако далеко не в месте поисков – подводная лодка самостоятельно всплыла при прохождении Гибралтара.

«Сегодня во второй половине суток одна из подводных лодок Черноморского флота прошла пролив Гибралтар курсом в Атлантику», — об этом сообщает «Телеграм»-канал «Оперативная линия».

Несколькими днями ранее стало известно о том, что за субмариной ВМФ России охотился изначально американский военный вертолёт, после чего, спустя 12 часов, охоту начал противолодочный самолёт «Посейдон», однако, в это время подводная лодка находилась в совершенно ином районе Средиземного моря.

Цель визита российской подводной лодки в Атлантический океан пока что остаётся неизвестной.

Российская субмарина пропала из поля зрения НАТО в арктических водах.

На фоне выпущенного странами НАТО предупреждения всем военным кораблям и подводным лодкам из-за выхода в открытые воды российской атомной субмарины «Белгород», стало известно о том, что паника, устроенная странами Североатлантического альянса, вызвана тем, что в арктических водах российская субмарина будет полностью неподконтрольной для сил разведки. По данным итальянского издания «la Repubblica», куда большую опасность представляет возможное вооружение российской субмарины подводным беспилотным аппаратом, оснащённым ядерном зарядом оценочной мощностью порядка 2 Мт, который способен уничтожить не только любой прибрежный город или военно-морскую базу, но и целую страну.

Если информация западных СМИ о выдвижении российской подводной лодки в арктические воды соответствует действительности, то НАТО действительно утратило возможность отслеживать активность субмарины, которая, помимо штатного вооружения в виде ядерной торпеды, несёт и большое количество крылатых ракет, представляющих собой отнюдь не меньшую угрозу для российских противников. В частности, речь идёт о крылатых ракетах «Калибр».

Российская подводная лодка уже 7-е сутки кружит рядом с авианосцем ВМС США.

Российским военным морякам удалось седьмые сутки подряд заставить нервничать командование НАТО и Пентагон из-за того, что российская субмарина, в последний раз обнаруженная между Мальтой и Сицилией, так и не появилась у побережья Сирии, не проходила Босфор и Суэцкий канал, оставаясь в районе расположения авианосной ударной группы ВМС США, которая, как предполагается, может быть задействована для нападения на Донбасс.

По оказавшимся в распоряжении информационно-новостного агентства Авиа.про данным, несколько часов назад американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon выполнял продолжительную миссию по поиску российской дизель-электрической субмарины в центральной части Средиземного моря. По утверждению источников, самолёт был занят поиском подводной лодки, которая находится в этом районе и создаёт серьёзную угрозу авианосной ударной группе ВМС США.

Ещё несколько военных самолётов подобного типа осуществляли полёты над восточной частью Средиземного моря, очевидно, пытаясь отыскать российскую субмарину в этом районе, так как последняя бесследно исчезла и её текущее местоположение остаётся неизвестным.

Весьма примечательным является тот факт, что в этом же районе был также замечен и российский самолёт Ту-154 ФСБ России. Цель его полёта остаётся неизвестной, однако, полёт этого борта вполне мог быть связан с поисками подводной лодки.

Посетить Тольятти и пройти мимо Паркового комплекса истории техники имени К.Г Сахарова будет не просто. Это грандиозный музей, в котором можно посмотреть на многочисленные грузовики, танки, бронетранспортеры, самолеты, вертолеты, трактора и даже увидеть настоящую баллистическую ракету! Впрочем, самым интересным экспонатом выставочного комплекса является советская подводная лодка Б-307. Наверняка многим интересно, откуда она там взялась, ведь в Тольятти нет моря.

Подлодка Б-307 — советская субмарина проекта 641Б «Сом», построенная в 1980 году. Создана субмарина была на знаменитом заводе «Красное Сормово», что расположен в Нижнем Новгороде. К слову, первые судостроительные верфи там появились еще в XIX веке. Служила субмарина в составе Северного флота и побывала во всех морях от Баренцева до Средиземного. В конце 1980-х годов подлодка отправилась на плановый ремонт, однако в 1991 году страна Советов прекратила свое существование, начались «лихие 90-е». В те времена денег на ремонт субмарины не нашлось, и вместо плановых 2 лет Б-307 проторчала на верфях все 5. Когда ремонт был закончен более, чем на 90%, ее просто списали из состава флота, мол, «денег нет, но вы держитесь». Дальнейшая участь 307-ой была незавидна – порезка на металл.

В некотором роде субмарине повезло. В начале 2000-х ОАО «АвтоВАЗ» создавал технический музей, и тогдашнее руководство предприятия выпросило списанную подлодку у ВМФ для своих нужд. На тот момент Б-307 находилась на ремонтных верфях в Кронштадте. Оттуда ее было необходимо как-то доставить в Тольятти. Задача эта в действительности не была невыполнимой. Помните, что строили 307-ую в Нижнем Новгороде? Он тоже находится, мягко говоря, не на побережье моря. Но это ни разу не мешает, ведь Волга – это судоходная река. Буксировать по ней можно даже подлодку!

В Кронштадте Б-307 была избавлена от балласта, поставлена на понтоны и загерметизирована. Двумя буксирами ее повели по так называемому Волго-Балтийскому водному пути – Мариинской водной системе. Сегодня это система, соединяющая Балтийское и Каспийское море. Создавать систему каналов и шлюзов начали еще при царе-батюшке в 1810 году. Заканчивали строить Волго-Балт при Советском Союзе, а последние работы на артерии велись вплоть до 1992 года. Сегодня здесь могут проходить суда водоизмещением до 5 тысяч тонн. Для сравнения, надводное водоизмещение Б-307 – 2 770 тонн. В общем, двумя буксирами субмарину из Кронштадта довели до Ладожского озера, оттуда в Онежское, потом в Белое, следом через шлюзы Мариинской системы в Волгу. А по Волге уже и до Тольятти рукой подать.

Осенью 2004 года Б-307 предстояло приделать вторую часть пути к музею – сухопутную. Специально для этого была создана дорога протяженностью 4.5 км и шириной 36 метров. Для того, чтобы вытащить субмарину на берег, пришлось даже уменьшать береговой уклон реки. По суше Б-307 тащили при помощи специального настила «лыжи» протяженностью 91 км. Так подводная лодка и оказалась в музее.

А вот интересное видео с нашего канала:

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему подлодки «Астьют» считаются одними из самых грозных в мире.

Советский Тихоокеанский флот был мощным и сильным, однако никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Особенно опасными они являются для подводных лодок и их экипажа. Ведь шансов спастись в случае аварии у них порой практически нет. Поэтому, как бы прискорбно это не звучало, однако и в истории Тихоокеанского флота были трагические страницы, связанные с потерями субмарин. Вашему вниманию «семёрка» советских подводных лодок, которые навсегда остались в море.

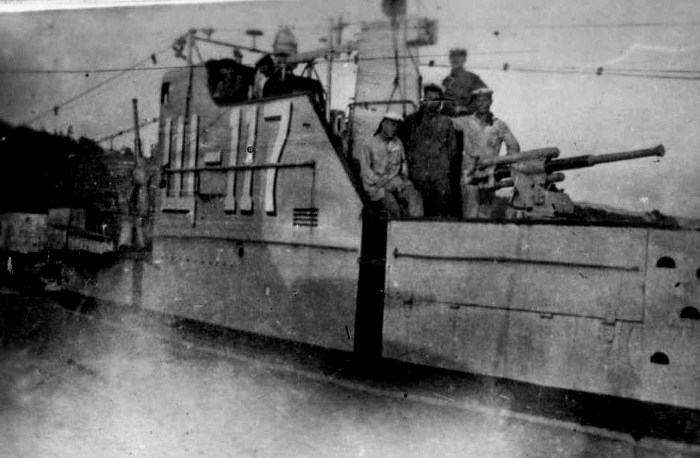

С-117 (Щ-117)

Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-117 первоначально называлась Щ-117 и была построена в далеком 1932 году, будучи, по сути, одной из первых субмарин нового советского флота. Спустили на воду ее двумя годами позднее. Однако, пережив Великую Отечественную войну, погибла она в Японском море тридцать лет спустя, в декабре 1952 года.

14 декабря 1952 года С-117 вышла в море в рамках учений ТУ-6, основной целью которых была отработка атаки целей несколькими подводными лодками одновременно. На тот момент экипаж борту составлял 52 человека, в том числе 12 офицеров. Задачей подлодки было наводить шесть других субмарин на корабли условного противника.

Меньше чем через сути после начала учений, 15 декабря, лодка перестала выходить на связь. Однако искать ее начали только 17 числа, после того как была команда на окончание учений. Несмотря на поисковые операции ни место гибели, ни причины ее пропажи так и не стали известны. Более того, в ситуации, когда подводная лодка как будто сквозь землю провалилась, появилась даже версия о том, что С-117 угнали американские шпионы.

Дизель-электрическая ракетная подводная лодка К-129 ушла на дно и вовсе в праздник — 8 марта 1968 года. Тогда она несла боевую службу недалеко от Гавайских островов. Точных сведений относительно того, когда именно — 7 или 8 марта затонула К-129 нет и сегодня, однако месторасположение ее найти удалось довольно быстро. Кроме того, однозначно стало ясно, что вместе с подлодкой погиб и весь состав экипажа в количестве 98 человек.

Но даже после гибели подлодки она продолжала будоражить умы многих. А все потому, что, находясь на глубине более чем в пять с половиной тысяч метров, она оказалась недосягаемой для подъема силами советских людей и техники. При этом нельзя было допустить, чтобы она досталась идеологическим противникам СССР — американцам.

Вот только частично именно это и произошло — 12 августа 1974 года в ходе специально разработанной секретной операции ЦРУ «Проект Азориан». Было использовано оборудование, которое сконструировали как раз для этого мероприятия. В результате операции американцы сумели поднять с океанского дна носовую часть подводной лодки. Расследование, которое провели специалисты США, выяснило причину катастрофы: К-129 погибла из-за срабатывания двигателей ракет Р-21.

К-56

Увы, но иногда причиной катастрофы на подводной лодке может быть столкновение с другим судном. Именно это и произошло 13 июня 1973 года в заливе Петра Великого, что в Японском море. Там атомная подводная лодка К-56 столкнулась с научно-исследовательским кораблем «Академик Берг». К счастью, на этот раз полного затопления субмарины удалось избежать.

Дело было так: подводная лодка в ночное время шла в надводном положении на базу после проведения учебных стрельб. В этот же самым момент в том же квадрате шел и «Академик Берг» и на скорости 9 узлов протаранил правый борт К-56, четко между первым и вторым отсеком, в результате чего образовалась пробоина длиной около четырех метров.

Лишь слаженные действия подводников сумели предотвратить гибель всего экипажа. Командир К-56 сумел выбросить лодку на отмель, а в это время в первом отсеке 22 моряка пытались не допустить затопления. То же самое происходили и во втором отсеке, однако его все-таки затопило в течении нескольких минут. Офицеры, которые были там успели загерметизировать переборки изнутри, чем предотвратили затопление смежных отсеков, и соответственно, всей подлодки. Однако личный состав второго отсека погиб из-за отравления хлором, когда там были затоплены аккумуляторные ямы.

На следующий день к месту столкновения подоспели спасательные суда, с помощью понтонов сняли К-56 с отмели и отбуксировали в док. Официально этот случай был назван «навигационным происшествием с тяжелыми последствиями». Жертвами трагедии стали 27 человек, из них 16 офицеров, 5 мичманов, 5 матросов, 1 гражданский специалист из Ленинграда. В живых при этом остались не менее 140 моряков.

К-429

24 июня 1983 года в нескольких милях от берегов Камчатки во время погружения затонула атомная подводная лодка К-429. Как позже выяснилось, когда субмарина стала уходить вниз, через вентиляционную систему четвертого отсека началось поступление воды. Через те же клапаны вентиляции вышла основная часть воздуха, когда экипаж попытался продуть главный балласт. В результате К-429 легла на грунт на глубине 40 метров.

По сути, основной причиной чрезвычайной ситуации стал тот факт, что лодку отправили в плавание на торпедные стрельбы очень срочно прямо из ремонта, не проверив должным образом герметичность. Кроме того, штатный экипаж в большинстве своем находился в отпуске, поэтому команду набрали экстренно и сработаться они попросту не имели возможности. Эти причины привели к тому, что в результате катастрофы погибли 16 членов экипажа, остальные 104 сумели спастись.

В дополнение к теме: Самая большая в мире подлодка, которую не успевали изучить за годы службы сами матросы